听说莫大师最近开了公众号,号称“我想和年轻人聊聊天”——怎么聊着聊着,就奔“举报”去了?你是叫“莫言”,可你不能让大家都“莫言”吧……

有失风度不说,这波直接自打自脸啊:

——千万别,可不敢乱聊。聊着聊着,就被“极左”,成“余孽”了。

人类能不能与疫情和谐共存不知道;咱们无名小辈,要跟自由派“大师”们和谐共存,指定是件难事儿!

话说回来,当今自由派这种“我不同意你说的每一个字,我誓死取消你说话权利”的伪自由作风,已不是一天两天:

前有汪芳高喊“极左”,后有张三稳稳“封神”,现又有莫言下凡“举报”……

于是,这里边就发生一个又很滑稽,又很严肃的问题:

当今中国到底有没有“自由派”?

——当今真正言行合一的自由派也是凤毛麟角,伪自由派不少。

他们喜欢说“爱国是流氓最后的庇护所”,实际上还有一句话,叫做“自由啊自由,多少罪恶假汝之名以行?”

正如中间派“爱国”党不一定真爱国,右翼“自由”派也不一定真要自由。

有人质疑我们:你们天天批自由派,难道你们不要“自由”?

这叫抬杠。

你怎么知道“自由派”就是要“自由”?他天天喊“自由”,他就要“自由”?正经人,谁公开写日记啊?——这不,又来一个:

从严谨角度观之,方方之流,并不懂什么叫“自由”。

不错,这帮人是很要自己的自由,包括发言的自由、造谣的自由、抹黑的自由、举报的自由、告密的自由;一旦人民群众里边有人不按他们的剧本接受“启蒙”,反倒质疑批评他们,你猜怎么着?

——人家反手就是一个“举报”,虽然上一秒刚刚“教育”年轻人说:“不举报不告密是做人的基本底线”!

刘继明举报他们,他们反手就搜集所谓“错误言论”,来个“反举报”,“不做人”得不亦乐乎;

民间自媒体刚批了一下莫言,莫大师冷不丁也来个“举报”,声称“文内表述‘莫言用小说混淆新(旧)中国、美化国民党、抹黑八路军’,完全是恶意诋毁莫言先生,严重损害莫言先生的名誉。”

有图有真相:

看清楚没?——“恶意诋毁”“严重损害……名誉”。

我就奇了怪了,怎么把你干过的事儿、把你平生事业用自己的话说一遍——用小说混淆新旧中国、美化国民党、抹黑八路军——就成了“恶意诋毁”?就成了“损害名誉”?

我就奇了怪了,自由派公知几十年如一日,对毛教员他老人家,和新中国一整代艰苦奋斗的劳动者的叫骂,算不算“恶意诋毁”“严重损害名誉”?

难不成你还“维护新中国、揭露国民党、赞美八路军”?要是这么说你,你又不乐意了——危,这可是要被公知同行开除“自由”籍滴!

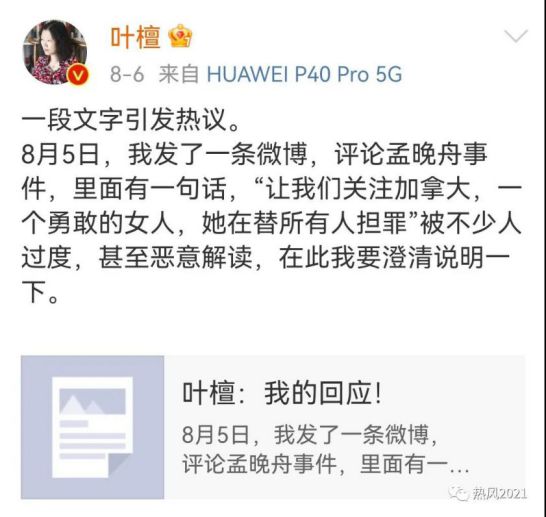

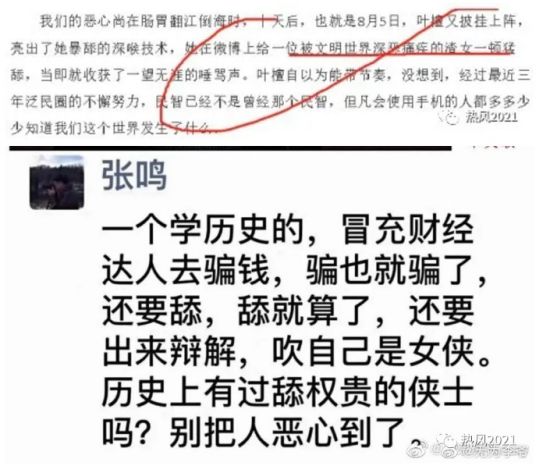

须知“自由”派整起自己人来,就没“极左”什么事儿了,有叶檀女士的前车之鉴:

啧啧啧,吓人!

BBC,你们晓得什么叫“网暴”么?来观摩一下你们的中国同党——这才叫网暴!

搞笑了,就好比一谈到某史无前例的运动,这帮人突然好像爱党爱国爱社会主义,极其坚定、极其顽强、极其忠诚地拥护既有决议;你一批评他“用小说混淆新中国、美化国民党、抹黑八路军”,把他干过的坏事总起来说一遍,他就好像一朵白莲花,还告你“诋毁”!

说到底,自由派才是一群“巨婴”。

想当年,右倾机会主义分子为达到自己特定的政治目的,乃纵其出笼,使其疯狂撕咬新中国前三十年历史和人民领袖毛泽东。正是依靠这种实质性的政治盟友关系,右派文人得以从人民手中篡夺了整个文化领导权,气势汹汹,不可一世。这种反动淫威,一直延续到新世纪初期的互联网和社交媒体上。直到去年,以方方“武汉日记”争议为标志性事件,这一反动霸权才趋于瓦解,中国的思想舆论斗争形势才迎来了一个转折点。

由于当代中国的右派公知及其思想文化霸权,根源上是政治变动的副产品,是靠了某些人的庇护的,因此,他们就养成了一种巨婴心态:老子们就是批不得,谁批我谁就是“极左”,或者“**余孽”……一种奇葩的“自由主义”作风!

你以为他们懂“自由”?他们连资产阶级的自由都不懂!所谓“我不同意你说的每一句话,但我誓死捍卫你说话的权利”——请问,不管是丢人现眼的汪芳,还是暗戳戳“举报”的莫言,有谁实践了这句话??

批不得,就是反自由。

——噢,说到“批不得”,又怎能少了沪上名嘴张三呢?

事已至此,我辈愚人才恍然大悟:

好家伙,这是触犯了神呀!

瑟瑟发抖,瑟瑟发抖。

起初,他们说“共存”只跟科学有关,我们忍了,提醒说小心有人利用“共存”,只是把矛头指向别有用心的公知;

然后,他们说人家是专家、专家“不能批评”,我们说,我们的路线是政治领导、技术专家、人民群众三结合,群众有批评专家的权利,否则就是制造迷信;

再然后,他们说抄几个字无所谓,说全中国有几个人见过博士论文,我们又忍了,主张“让子弹再飞一会”;

最终,有人说“写作不规范”不构成“学术不端”,他们乐了,真正的网络暴徒的本性暴露了——叫嚣报复举报者,狂吠说什么被抄袭的还要向抄袭的道歉——请问,我们还能忍下去吗???

听说有人两眼一抹黑,宣称自己看不见“阶级”、看不见“敌人”了?——这就是阶级问题!

什么“饭圈化”“邪教化”倒在其次,严肃的阶级斗争为首——即,广大人民群众,有没有资格、有没有权利监督批评某些“专家”?某些“专家”,需不需要好好做学问,以及平等与公众沟通?需不需要打倒学阀,需不需要打破存在于学术界乃至整个文化界的反动垄断?学阀体系,就是整个阶级压迫体系的一部分。毛教员文化革命思想,学到狗肚子里去了?

说到底,这是我们无产阶级劳动群众与上层建筑其中的各个文化领域的资产阶级代理人斗争的一部分,是去年以来正式开始的群众性反公知斗争的一部分和当然延伸,是关系到中国人民能不能打破很长时间以来剥削社会造成的文化领导权归少数剥削阶级文化代理人所有、广大群众被动麻木不觉悟而接受灌输的反动传统的问题。

中国人民必须证明:要牢牢掌握自己的命运,就必须学会掌握自己的大脑,就必须在精神上也“站起来”,掌握并学会运用马列主义(即无产阶级意识形态)去观察世界、认识世界以至改造世界。所谓“掌握自己的命运”,就是学会自主地改造世界,使自己的觉悟和行动与劳动人民在社会历史中的主体地位相符起来。

没错,“自由”绝不仅仅是“我不同意你说的每一句话,但我誓死捍卫你说话的权利”——这只是形式自由。实质自由是什么?是文化领导权掌握在社会绝大多数成员,即无产阶级和劳动群众手里;是无产阶级掌握自己的宇宙观——马列毛主义,然后运用它去能动地认识世界和改造世界。

所以自由派不懂自由,也不要自由,只有彻底的无产阶级革命派才真懂自由,真要自由。即便西方资产阶级比较彻底的所谓“自由”,归根到底,也不过资产阶级能够接受的形式自由,甚至只是资产阶级能够用之以维护私有制等有利于他们阶级利益之维护的既存秩序。

王陶陶最近有一篇文章,叫做《自由派为何愚昧不堪:只有武士才配自由》……很搞笑,在我们看来,这不过是右翼保守派看不起右翼自由派罢了,他们之间的区别是什么?是主张用刺刀枪炮维护资本主义秩序,和主张用糖衣炮弹维护资本主义秩序的,同一阶级内部两个帮派的区别。

只不过,当今右翼自由派能够做到同时被右翼保守派、中间爱国派以及马列毛左派看不起,怎么说也是一个奇迹,正说明他们其实是多么不堪的一个物种。偏偏这样一群人,至今还掌握着文化领导权,还控制着主要的媒体机器、舆论平台和出版机关等,还时不时出来卖弄老一套以满足人们的考古欲……

某种意义上,我们又回到了“五四时代”。

当年新文化运动的倡导者,就已经不是铁板一块:有右翼、有左翼,胡适代表右翼;陈李代表左翼,后来走向马克思主义,走向工农运动(当然,陈不彻底)。胡适、余英时之类实际上的政治观念,或说政治学思想,长期停留在新文化运动的右翼水平上。

第一次世界大战就暴露的西方资本主义“文明”弊端,在右派看来,好像不重要。只不过由于七十年代末以来全世界反动潮流,使这些老先生回春,兴奋了一波,终究还是错付了——2020年以来的抗疫斗争,就是社会大实验。没有这个疫情,不好做,或不可能有这样大规模而准确性高的社会对照实验。

实验中,中方仅以若干社会主义制度遗产或片段,或者叫制度性惯例,即不是完全的社会主义(如一方有难八方支援、集中力量办大事、全国一盘棋、群防群控等,这些都是毛泽东时代开始的新传统),就实现了跟西方自由主义资本模式的鲜明对比。

事实上,毛泽东的政治学思想,要比寻常理解的“集中力量办大事”等全面、深刻得多,“集中力量办大事”顶多是毛泽东政治学的一个侧面,集中型的侧面。

教员和他的思想,本身就是一座庐山,横看成岭侧成峰。

社会主义、共产主义,在政治上意味着什么?意味着比资产阶级精英民主广泛得多、深刻得多、真实得多的无产阶级全过程大民主,意味着无产阶级管理国家、管理军队、管理各种企业、管理文化教育的权利,以及在各种场合充分表达自己意见的自由,意味着人人起来负责、人人起来监督。没有这些,就没有社会主义,或者说没有健全的社会主义。

1959年底和1960年初,毛泽东同志在读苏联《政治经济学教科书》时明确指出,劳动者“最大的权利是管理国家”。

他说,“这里讲到苏联劳动者享受的各种权利时,没有讲劳动者管理国家、管理军队、管理各种企业、管理文化教育的权利。实际上,这是社会主义制度下劳动者最大的权利,最根本的权利。没有这种权利,劳动者的工作权、休息权、受教育权等等权利,就没有保证。”

他还说,“社会主义民主的问题,首先就是劳动者有没有权利来克服各种敌对势力和它们的影响的问题。像报纸刊物、广播、电影这类东西,掌握在谁手里,由谁来发议论,都是属于权利的问题。……人民内部有各个派别,有党派性。一切国家机关、一切部队、一切企业、一切文化教育事业掌握在哪一派手里,对于保证人民的权利问题,关系极大。总之,人民自己必须管理上层建筑,不管理上层建筑是不行的。我们不能够把人民的权利问题,了解为国家只由一部分人管理,人民在这些人的管理下享受劳动、教育、社会保险等等权利。”

毛泽东同志的以上重要论述,实际上深刻阐明了社会主义条件下无产阶级大民主思想,为我们推进超越西方资本主义的民主实践和权利保障实践提供了基本遵循。

当然,明眼人都知道,眼下我们离毛主席的社会主义民主思想还有相当距离,而这正给了我们在21世纪的今天继续马列毛社会主义、共产主义政治学实践的历史使命。

讲到“民主”,讲到“自由”,肯定有人会说“打牌”。不错,一段时间来有人很喜欢“打牌”论,什么警惕拜登打“马恩牌”——部分群众对此也深信不疑。

实事求是地说,人家会不会打牌?

那肯定的。帝国主义,不是小白兔,在一段时期内依然有真老虎属性;其为反共反华反人民,是一定会用尽手段的。

但是,必须搞清楚:回击外部势力“打牌”的最有效方法,是什么?

在这儿,倒真要借用“实事求是派”爱说的话:是办好我们自己的事情,只能是办好我们自己的事情。

比方说,外部势力可不可能打“抗疫牌”,指责中国抗疫不力???

完全可能!!!

问题是:我们的抗疫做得确实不赖,至少比起美欧是好得多了;所以,请问:“抗疫牌”能对中国人民起多大作用?

几乎无效(除了忽悠某些依旧不开化的洋奴、公知粉)!

因为我们抗疫做得好,所以我们才能不怕对方打“抗疫牌”——同理,只要我们有充分的无产阶级大民主,我们就不怕对方打“民主牌”;只要我们有社会主义真自由,我们就不怕对方打“自由牌”;只要我们有革命的健全的社会主义法治,我们就不怕对方打“法治牌”;只要我们切实做到工人阶级领导一切,就不怕对方打“劳工牌”;只要我们坚定不移以马列毛主义为指导、按这个指导思想办事,就不怕对方打“马恩牌”……

如果牌都被我们打光了,我们还怕人家打什么牌?

到时候,只能是外部势力无牌可打。

当前,必须既反对资产阶级自由主义的倾向,又反对资产阶级国家主义民族主义的倾向。前者是以小恩小惠欺骗群众,后者是压群众。当然这两者并不是不相通,如自由派表面主张给人民一点自由,一旦人民真的起来了他们又害怕了;保守派气势汹汹对付群众,其实内心对群众也是怕得要死。

就目前情况来看,一般地,资产阶级自由主义表现得比较明显,资产阶级国家主义民族主义表现得比较隐蔽,前一种倾向掩盖着后一种倾向。这两者,实际上代表着资产阶级内部的左、右两翼(国家主义民族主义是左,自由主义是右),都是反无产阶级、反社会主义的。

当然,批判,必须找准它的表现。比方说大家批评方方——这算不算国家主义?这跟国家主义没有关系。硬要把国家主义叙事引入方方事件以及张三事件,那叫瞎联系。

必须准备持久作战,从思想上舆论上打退这两股思潮,使马列毛主义真正占据意识形态主导地位,真正成为大家团结奋斗的共同思想基础。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号