编者按

电影《柳青》正在放映,由于柳青及其创作是本编辑部同志们共同关注和思考的对象,观影后,经过讨论,我们觉得有必要用比较直截了当和简单的方式说出我们的体会,于是形成了这篇短评。应该说,这不是一篇单纯的“影评”,也不是对柳青的具体讨论,而是借电影来表达我们的观点和立场。

如何制造作家的平庸形象

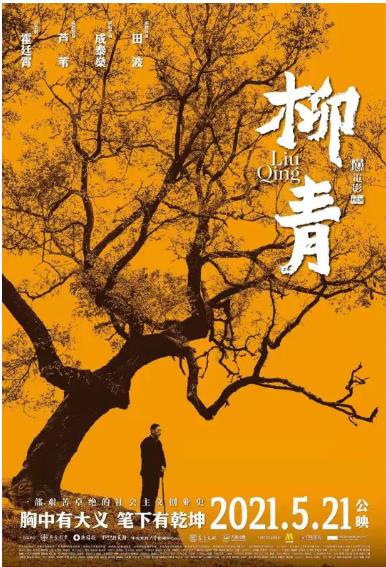

——评电影《柳青》

文 /保马公众号编辑部

首先声明,对这部洋溢着现实主义精神的影片应给予很高的肯定。第一,它难能可贵地表现出对柳青这位伟大作家的尊重。尽管高级领导对他有重要论述,尽管地方政府出于“乡土建设”的实用目的对他树碑立传,尽管他的晚辈们至今还在通过他缅怀自己学徒期,事实上现代读者对柳青经常保有的是“熟识中的遗忘”,知道有这么一位大作家,他写的东西是看不进去的,他只剩下了抽象符号。单凭影片用精致细腻的镜头语言重新让这位作家的形象活起来,立体起来这一点,我们就应该肯定它。

第二,影片能够基本正面呈现上世纪五十年代农业合作化运动的一些局部细节,能够基本肯定在延安文艺座谈会讲话精神指引下一代作者的思想图景,能够在那轰轰烈烈的群众生产生活斗争实践中表现作家的实际位置,尽管这些客观环境的刻画来自于对刘可风女士《柳青传》的尊重,来自于最最基础的客观事实,这在当前的影视作品中也是罕见的。当然我们也必须指出,这种客观叙事仍然很有限,不够全面,比如在那个时代随处可见的毛主席的符号形象被有意无意的压缩,被柳青长久注视的是“不可能是柳书记亲戚”的,“身为贵族而追求平静生活”的长胡子托尔斯泰,而不是在柳青无数次演讲和文章中提到的毛主席。

第三,成泰燊朴实含蓄而内在激越的表演,摄制剧组极为成熟的视觉审美塑造能力,西影厂对陕西乡土景观的准确把握,还有群众演员们(尤其是那些只有寥寥几句台词的皱纹堆垒的长者、眼中放出激动光芒的闺女后生)本色当行毫不作假的演出,都值得充分肯定。虽然我们觉得镜头机位可以再低一些,放在和人的活动完全平行会更好,不要总是像无人机航拍中国一样俯拍展望;演员的服装要再破旧灰暗磨损油污一些会更好,电影里本来就直接使用了一些当年的影像记录,与那些模糊的黑白画面相比,也能看出电影里的土布衣衫还是太新了,太干净了。

下面,要提出我们的批评:这部影片可以说较好地塑造了柳青这个著名人物的形象,但却制造了一个作家的平庸形象。

作家之所以是作家,全在于他的作品。当他不写作时,离开他的作品,他就是一个普通人,和千千万万工人、农民、各行各业的群众没有任何区别。我们往往因为对作品的欣赏和折服而希望更多地理解作品的“主人”,因为对作品的崇拜而生出作家崇拜,这当然只是错觉。古人说“心画心声总失真,文章宁复见为人”,文不必如其人,这是在错觉的幻灭发生后的感叹。现代人更应该知道,作品的存在是由历史结构、读者阅读、写作技艺、风俗意识等因素共同决定的。作家纯个人的特点只能内化为语言作品形式,不能由作品倒推出个人的伟大意义,果如此,就必须承认每一道美食佳肴的背后都有一个巨大令人颤栗的厨师灵魂。所以,要想制造出作家的平庸形象,只要去满足那种错觉就可以了,用作家本人在现实生活中的奋斗、犹豫、矛盾去描述他孤卓的伟大,制造一个悲苦英雄形象。电影中柳青家庭生活的不幸,创作过程的辛苦折磨,生活道路的抉择和决断,这些对个人有意义,对作家没有意义。我们可以从中看到一个党的好干部,好文艺工作者的生活作风和政治品格。在那个时代,中国任何一个角落都能看到这样的典型,比柳青更典型的干部群众多得是,为什么一定要选柳青当电影题材?用这种方式说明不了作家的任何特殊性。

伟大作家总免不了这种平庸形象,用“我控诉”的公知口号在银幕上塑造左拉能获奥斯卡奖,津津乐道于作家私生活密事轶事的风气由来已久,多少文学从业人员为了表现自己比一般读者“更专业”而痴迷于“还原某某”“走近某某”,本质上,这都是为了借那个伟大的形象说明:“看吧,我更了解他,告诉一个你们不知道的某某……”,电影《柳青》未能免俗而已。我们看到,虽然影片以《创业史》为中心展开叙事,但实际上很多情节与《创业史》无关,对砸锅倒灶大炼钢铁的忧心忡忡,对“浮夸风”的无言反抗,因为实事求是而挨整挨批,等等内容,在小说中我们丝毫看不出任何痕迹,这些情节和小说不存在哪怕有一丁点内在的有机联系。如果有人认为作家创作的执着和党员干部做人的诚实是一回事,那么《创业史》里一点不体现对政策的批判就是柳青的罪证:用沉默的方式撒谎。刘可风女士《柳青传》是要记录自己亲人的历史,电影《柳青》是要呈现一位伟大的作家,任何离开作品对作家的表现都是平庸的,离开了文学世界,恶衣恶食的柳青像在搞行为艺术,满嘴流利外语的柳青像在拍低级的政府宣传片:我省著名文学家用英语和外宾进行了广泛而深入的创作交流。

作家的不平凡的形象必须是“隐形”的。他能够消融于他所塑造的文学世界里,与他描写的环境、人物、故事合而为一。我们借助他的眼睛看到了万物,却看不到眼睛本身。塑造这样一个柳青的形象并不难,因为柳青是现代文学史上极少数能够彻底做到与他的创作、创作参照系统完全融合的作家,他能花费半生岁月,长久坚韧地观看着一片景物(皇甫村/蛤蟆滩),一场运动(农业合作化集体化),一个人物(梁生宝/王家斌),将想象世界和现实生活完全打通,将自己彻底隐身于群众的浩荡队伍当中。电影中王家斌向柳青说,你在小说里写我和改霞谈恋爱,我哪儿有时间啊?这个情节恰好说明,现实人物的误认的前提是现实和文学的高度一致,完全分处两个世界的人物是不会发生误认的。影片中,有几次接近于这种不平凡的形象了(我们也因此而感谢导演和编剧),比如王家斌背起包裹走向村外,观众都知道,那在文学史上令人激动不已的“梁生宝买稻种”的一幕要出现了,但镜头一转,稻种就买回来了,在利益上算计精明的农民开始了争夺。突出某个人孤高芳洁的形象必然要贬低他周围的人群,电影中的群众也就必然充满了乡土气息而自私蒙昧,用电影和小说中的群众形象稍作比较便会了然,这种表现是庸俗的。

我们并不指望能把电影《柳青》拍成《创业史》大电影,这部当代文学的高峰至今还无人有能力(抑或有意图)进行影视再现,但万分恳切地希望能通过柳青的视角让我们再次进入那个已被遗忘已久的世界,只有丰饶生动的“遍地英雄下夕烟”的文学世界才是作为作家的柳青所处的真正位置。有人说农业合作化运动过时了,“中国农村的社会主义高潮”已经退潮了,这条路走不通,所以《创业史》也过时了。我们要问,既然今天的读者能在《冰与火之歌》《指环王》《三体》的奇幻科幻里回肠荡气,为什么不能为一种已经“过时”的中国世界所感发志意呢?那“过时”的世界有着完整的历史理由,柳青让我们看到了这一点:没有合作化,贫下中农就只能永远在泥淖里挣扎,没有集体的群众运动的全面展开,低下的生产力就不可能提升,稻种不能改良,种植技术就不能提高,生活就不会改善;没有和地主富农的剥削占有、小农思想的因循迁就充满纠缠和苦恨的斗争,就无法理解梁生宝为什么会成为文学史上最具风骨的硬汉形象之一。只要电影通过柳青的文学实践对小说中生产斗争和阶级斗争这两个内容有最基本的叙述,我们认为,作家柳青的不平凡形象就确立起来了,这是对他一生所关注的文学世界的尊重。影片结尾,用路遥的形象比喻柳青所带来的文学传统的赓续,这又是一个常见的错觉,文学根本不是一条绵延不断的河流,而是有清晰分界断层的沉积岩,文学的本质就是不断斩断。比如路遥引用柳青的那句“人生的道路”的名言,善读者应该能发现,柳青强调的是“狠透铁”的坚忍立场,路遥则无奈地向无法选择的命运投降,当然,“逃避可耻但有用”的文学世界就此降临。

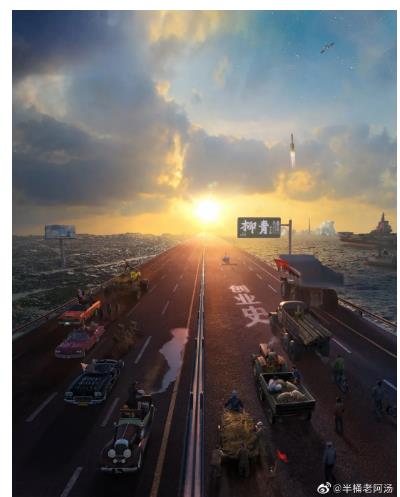

最后,让我们撇开不平凡的作家和文学理想世界,仅仅谈时至今日普通观众的简单希望。首先,观众不想看个人的苦难,只要多和人打交道,现实世界里的“苦人儿”比书里多多了,通过艰难苦恨证明某人的伟大更是于理不通。苦难只能证明斗争的必要,只有知道为什么苦难而斗争,苦难才有意义,比如只有知道雷锋的母亲被地主强奸逼死,才能理解他对敌人的“残酷无情”;只有充分理解红军战士为阶级而战的满腔仇恨,才能不会像“残酷物语”一样在党史教育里大讲陈树湘绞断自己的肠子。柳青的生活和作品里有着丰富的斗争和为什么斗争的充分理由,不去表现这些是失败的。其次,不管过时不过时,那段历史都是我们今天生活世界的根据,今日中国或许走上了一条和《创业史》不完全相同的道路,但从根本上,在基本方向上没有绝对的性质区别。有一位参与了电影《柳青》拍摄工作的青年画家“半桶老阿汤”创作了一幅精彩的美术作品:在迈向未来的“金光大道”上,拉着板车,开着拖拉机,骑着自行车的先辈们和我们今天的奋斗一起共同迎来朝阳。这幅画实际上代表了青年一代对柳青和《创业史》的新理解的可能,代表了很多观众希望看到的作家柳青那不平凡的形象。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号