公知是一种过敏性疾病

一一从孙立平教授怼胡锡进总编辑说起

文/司马南 2018-04-21

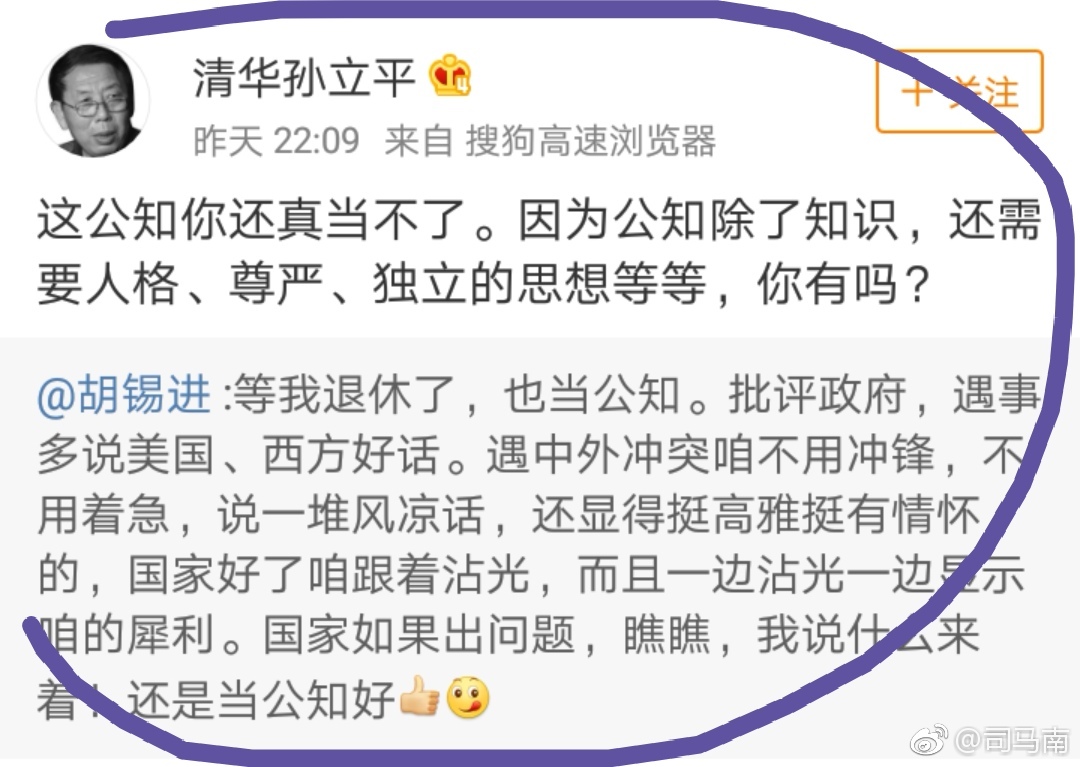

环球时报总编辑胡锡进对公知的批评,在我看来已经足够委婉客气,不期引发了清华大学自诩公知的孙立平教授的强烈反应,这不免让我好奇,孙立平教授为什么这么敏感?他对什么东西那么敏感?

胡锡进悠悠然话里有话: 等我退休了,也当公知。批评政府,遇事多说美国、西方好话。遇中外冲突咱不用冲锋,不用着急,说一堆风凉话,还显得挺高雅挺有情怀的,国家好了咱跟着沾光,而且一边沾光一边显示咱的犀利。国家如果出问题,瞧瞧,我说什么来着!还是当公知好[good][馋嘴]

孙立平怒不可遏居高临下:这公知你还真当不了。因为公知除了知识,还需要人格、尊严、独立的思想等等,你有吗?

后来又有了“你这嘴叫嘴吗?”一类近乎失态的表达。

见过孙的回复,我忍不住跟了一句:“公知”是个啥东西?意识形态舆论场当中的“公知”,人格、尊严、独立思想等好词,统属自贴标签。乔装打扮,无改其试图改变中国根本政治制度的本质。孙教授会是一个例外吗?

孙立平教授是否是个例外,这不是本文要讨论的,孙教授及其他公知,对什么“过敏原”特别产生响应,这才是需要研究的问题。不弄清这个事,对于一波又一波公知的寻衅骚动便弄不清究竟。

过敏是一个通俗的说法,更通俗一点说,过敏其实是变态反应,又称“超敏反应“,机体受同一抗原再次刺激后,所发生的一种表现为组织损伤,或生理功能紊乱的特异性免疫反应。看看,按照这样的定义,孙教授心里果然是受了伤害不是?变态反应是异常的、有害的、病理性的免疫反应,过敏的症状什么样的都有,最简单是咳嗽,流鼻涕,见不喜欢的东西,以唾吐沬。

反应最强烈的莫过于公牛,以斗牛场释例,每当红布出现抖动的时候,公牛便拼死一般冲上去,就是受不了眼前这个东西。

当然,公知与公牛的区别还是蛮大的:

第一,公牛只对红布敏感,公知的过敏原则更多些。

第二,公牛,你不招惹牠,牠不会搭理你,公知通常会主动寻衅进攻,更长于设置议题。

第三,公牛傻了吧唧的,杀红了眼睛,旁边站着一头发情的母牛,牠也不拐弯儿;至少一部分公知见钱眼开,他们会拐弯儿,且善于拐弯儿。

第四,公牛一根筋,不懂项王舞剑,不懂张冠李戴,也不懂指桑骂槐,而公知有时会以一种隐蔽的,打擦边球的方式来表达自己真正的意图。

我对公知的理解未必正确,查度娘,关于公知这样解释道:

原是“公共知识分子”的简称,是公共议题最活跃的群体,可追溯到法国启蒙运动,但内涵和所指均不等同于公共知识分子 。现为对有目的性引导舆论或发表批判言论,并自诩为“公共知识分子”的特定人群的特殊化简称。

公共知识分子(Public Intellectual)在中国正式使用是在2005年,《南方人物周刊》第七期特别策划“影响中国公共知识分子50人”首先推出的一个概念,其共同标准为:具有学术背景和专业素质的知识者;对社会进言并参与公共事务的行动者;具有批判精神和道义担当的理想者。

公知一词原是褒义词汇。原指参与公共话题讨论,具备跨学科性,对自己专业之外的公共话题发言,有专业背景具有权威性及影响力的公共知识分子。后“公知”一词社会声誉以直线下降的趋势演变为一个负面词汇。

公知原本不是个坏词儿,生生叫一些人演砸了,搞坏了,丢人了,现眼了,穿帮了,综合网上材料,经过大数据分析,人们已经不难刻画出公知的基本形象,并可查之反应最强烈的过敏原。

(1)他们对毛泽东特别敏感,已经到了逢毛必反的地步,人们越是表达对开国领袖毛主席的深沉热爱,他们越是气急败坏。

(2)他们对新中国建设成就特别敏感,非把前30年的建设成就说得一团漆黑,坚持把中国社会主义革命和建设的历史割裂开来。

(3)他们对爱国主义特别敏感,只要有人敢称自己爱国,其必奉送你一顶大帽子一一爱国贼。他们反感和讨厌的不是贼,而是爱国。

(4)他们对社会主义特别敏感,喜欢抽去社会主义的本质特征,在“特色”上下功夫。

(5)他们对国有企业特别敏感,谁说做大做强国企,便如同挖了他们的祖坟,抢了他们的蛋糕。

(6)他们对公有制特别敏感,你如果敢讲以公有制为主体,他们会写出1万篇文章论证“人间正道私有化”。

(7)他们对揭露帝国主义的阴谋特别敏感,帝国主义的阴谋是他们家族的顶级隐私,不能说破,也不能见光,敢有冒犯者,必以“阴谋论”反唇相讥,

(8)他们对米国特别敏感,哪怕你对米国的霸权主义、单边主义持最轻量级的批评,他们点起蜡烛,唱起圣歌,“今天晚上都是美国人”。

(9)他们对怼民国的事儿特别敏感,怼民国的任何词儿,在他们看来都是大逆不道,比抢了他的金元宝,撩了他的妹子,还让他愤怒。

(9)他们对“分蛋糕”特别敏感,你敢言说共富分蛋糕,他们就像个护食的宠物一样,敢对主人翻脸,发誓跟你拼老命。

(10)他们对打黑扫黑特别敏感,在他们眼里,打黑扫黑都是WG行径,流氓资本家非法行为悉数保护范围,黑社会老大老二老三老四,只要喊几句民主人权自由,欺行霸市草菅人命,那就不是事儿了。

(11)他们对于唱红特别敏感,公园里老头老太太唱红歌跳红舞,也能把他们惹得睡不着骂骂咧咧牢骚怪话不断。有一种说法,牛这种动物其实是色盲,他们不是对红敏感,而是对抖动的布敏感,黑布、白布、兰布都一样会激怒牛,如此说来,公知是对红唯一敏感的动物。

(12)他们对工人阶级的主体地位特别敏感,谁强调工人阶级的利益,他们一定跳出来横在资本家面前,为资本家仁慈的德行辩护……

打住,他们敏感的东西实在是太多了。

那些以公知自我标榜的人,拼命把一些漂亮的词扯在自己身上,甚至说李大钊、陈独秀都是公知,鲁迅也是公知,法国启蒙思想家伏尔泰当然就更是公知了,他们定义的公知名单当中,确实不乏圣哲先贤,不是因为他们热爱这些人,而是要躲在他们的身后,借用先贤的光环,殊不知公知致力于改变中国根本的政治制度的行为,构成了对先贤的羞辱,倘若李大钊,陈独秀,鲁迅能够活过来,定会指着公知的鼻子怒斥:出去!

公知盖分三种:一是过敏性疾病遗传,属于被剥夺者后代的反攻倒算;二是死心塌地的反共恨国;三是将个人利益凌驾于国家人民利益之上,当公知尝到了甜头,故而得此不疲。

作为北京东城的一个半大老头儿“胡同串子”,平时没少遭受公知的围剿,如果说司马南没有学养,没有水平,长得难看,至少还有部分事实,偏偏他们只对我所有言论当中的那些涉红内容极为敏感,自从我出了一本书叫《民主胡同40条》的小书,着重论述党领导人民依法治国的种种道理,他们便把我当成了红布条,从2008年以来,用种种不堪入目的词句,重复低劣的谣言诋毁我的人格。仅司马南及全家移民、绿卡、定居之类的谣言,有头有脸的公知参与进来便不知凡几,故而我对公知的了解,非止于概念推论判断,而是在一次又一次交手的回合中,看清了他们的真实面目,故而我对胡锡进先生被公知围剿感同身受,完全理解胡锡进先生的艰难处境。

孙立平教授喜欢自诩公知,他是否对上述过敏原也会产生变态反应,没有研究过他的论述,不敢妄加评论。读过他一篇关于怎么激活机制解决东北困境的文章,表达神乎其神,其实寡淡无味。但愿他是个例外。

有人或许以为公知是主张改革开放的,他们的确是经常把改革开放放在嘴上,但他们所说的改开,与邓小平的改革开放不是一回事儿,邓的改革开放概括为“一个中心,两个基本点”,我常打比方说,邓的改革开放,是李逵手持两把斧子,一把斧子叫改革开放,一把斧子叫四项原则,那些公知只选取其中一把斧子为我所用,另一把斧子则是公知们最为忌惮的,那是最强烈的过敏原啊。任何一位公知,若能平和面对,并自觉遵守四项基本原则,他的过敏性疾病也就痊愈了。

公知这种过敏性疾病,必须尽早治疗,希望方式是温和的,但他们若取极端态度讳疾忌医,口吐白沫倒地抽风,“过敏性休克”是有可能死人的。

有人主张,为了让公知好过一些,把党的领导、社会主义、公有制、共同富裕等等过敏原统统删掉,这显然是不现实的,党领导人民依法治国的根本的政治制度是不能改变的, 最新修改的宪法,在总纲部分里边加了一句关键的话:中国共产党的领导是中国特色社会主义的本质特征。为了中华民族的长远利益和全体人民的根本利益,对那些蹬鼻子上脸的公知,只能礼貌地说服,说服不行,只好依法强制其脱敏,强迫变态者回到正常状态。

千万别以为这些说法与“帽子工厂”有什么关系,我们可不是开帽子工厂的,我们是开协和医院的。

所谓协和,尚书典曰“日若稽古,帝尧日放勋,钦明文思安安,允恭克让,光被四表,格于上下。克明俊德,以亲九族。九族既睦,平章百姓,百姓昭明,协和万邦,黎民于变时雍。"为达此目的,对那些抓心挠肝的过敏者,那些壮怀激烈的变态者,只能施以必要的“格式化”,把他们的毛病治好,该下药下药,该动刀动刀,这一点无论如何含糊不得,太平盛世不能对此掉以轻心,中华民族遭遇严峻考验更需扎紧篱笆防止祸起萧墙。

如果这篇文章不幸成为新的过敏原,我对所有公知的表现均有充分的心理准备,早领教过了,不过尔尔。

(2018年4月21日下午写于山西运城关帝庙宾馆)

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号