崇祯元年(1628年),一位约34岁上下的明朝官员,回到了他阔别已久的故乡陕西。

此前朝廷得到地方汇报,言陕西当年极干旱,发生严重饥荒。但信息真真假假、很不全面,即便需要赈灾,也要首先摸清楚具体灾情。于是,原籍陕西延安的马懋才被派回进行灾情调查。

即便在路上做足了心理准备,但回乡之后的见闻仍然让他大感震撼。在直呈最高领导的《备陈大饥疏》中,他说:

臣陕西安塞县人也。中天启五年进士,备员行人。初差关外解赏,再差贵州典试,三差湖广颁诏,奔驰四载,往还数万余里。其间如关外当抑河之败,黔南当围困之余,人民奔窜,景象凋残,皆臣所经见,然未有极苦极惨,如所见臣乡之灾异者。

我出差跑了东北、贵州、湖广等万里之遥,见过那么多穷苦凋敝,但其惨状都没有这次我故乡的灾情严重。

臣接邸报,见诸臣俱疏:有言父弃其子,夫鬻其妻者;有言掘草根以饲马,采白石以充饥者,犹未详言其甚也。而今且何如?臣请得详悉,为皇上言之。

我看到报告上说,有父亲扔掉儿子,有丈夫卖掉媳妇;有挖草根喂马的,有采观音土充饥的,但都没有说的很详细。今天的具体情形如何,我已详细了解了,让我为领导您具体说说。

臣奉差事竣,道经臣乡延安府,自去岁一年无雨,草木枯焦。八九月间,民争采山间蓬草而食,其颗粒糠皮,其味苦而涩,食之仅可延以不死。至十月以后而蓬尽矣,则剥树皮而食,诸树惟榆树差善,杂他树皮以为食,亦可稍缓其死。殆年终而树皮又尽矣,则又掘山中石块而食。其石名“青叶”,味腥而腻,少食辄饱,不数日则腹胀下坠而死。

我的老家延安自去年之后一年没下雨,草木枯死。八九月的时候,人们争相采集山里的蓬草当饭吃,其颗粒很糙、味道苦涩,吃了仅仅可以延缓暂时不死。十月后蓬草业吃完了,人们就剥树皮来吃,各种树里面也就榆树皮凑合能吃,伴着其他树皮当饭吃,也可以延缓死亡。

到年底时树皮业吃完了,人们又挖石头当饭吃,这种石头名叫“青叶”,腥腻难咽,少量食用便觉饱胀,不出数日便腹胀下坠而死。

民有不甘于食石以死者,始相聚为盗。而一二稍有积贮之民,遂为所劫而抢掠无遗矣,有司亦不能禁治。间有获者,且曰:“死于饥与死于盗,等耳!与其坐而饥死,何若为盗而死?犹得为饱死鬼也。”

有人不甘心吃石头而死,就开始聚在一起成为强盗。少数稍有存粮的人家,被他们劫掠一空,官府也无力禁止。

偶尔有被捕者,竟坦然道:“饿死和因为强盗被处死都是死!与其坐着饿死,还不如去当强盗被处死!好歹还能做个饱死鬼!”

最可悯者,如安塞城西有粪场一处,每晨必弃二三婴儿于其中,有涕泣者,有叫号者,有呼其父母者,有食其粪土者。至次晨,则所弃之子已无,而又有弃之者矣。更可异者,童稚辈及独行者,一出城外更无踪影。后见门外之人,炊人骨以为薪,煮人肉以为食。始知前之人,皆其所食。

还有更可怜的。比如安塞城西有一处粪场,每天早晨必有两三个婴儿被丢弃在里面,有的啼哭不止的,有的哀嚎大喊的,有叫爸妈的,有吃粪土的。

到第二天清晨,被丢弃的孩子就看不到了,而又有丢弃孩子的人。

更怪异的是,孩童以及独行的人,只要一出城外就找不到了。后来看到门外的人,将人骨作为柴火在烧、将人肉当成饭来吃。可知前面的人,都被他们给吃了。

于是,死者枕藉,臭气熏天。县城外掘数坑,每坑可容数百人,用以掩其遗骸。臣来之时,已满三坑有余。而数里以外不及掩者,又不知其几矣。小县如此,大县可知。一处如此,他处可知。幸有抚臣岳和声拮据独苦,以弭盗而兼之拯救,捐俸煮粥以为之,率而道、府、州、县各有所赈济。然粥有限,而饿者无穷,杯水车薪,其何能济乎?

于是,死者太多、臭味熏天。县城外挖了很多大坑,每坑能埋数百人,用来掩盖死人的遗骸。我到的时候,已经埋满了三个坑还不止了。

数里之外来不及掩埋的人,还不知道有多少呢。小县都这样,大县的情况可想而知。

一个地方都这样,况且其他地方呢。幸好有官员岳和声在艰难安抚,打击强盗的同时兼顾拯救,捐出工资煮粥施舍给灾民,道、府、州、县等各地也都有些赈灾救济。然而赈灾粥有限而饥民无穷,杯水车薪,哪能救过来呢?

…大抵总秦地而言,庆阳、延安以北,饥荒至十分之极,而盗贼稍次之。西安、汉中以下,盗贼至十分之极,而饥荒则稍次之。缘系异常灾变,从来所未经见者,不敢不据实以闻。…

从陕西全省总体情况而言,庆阳、延安以北,灾荒已经十分严重而盗贼情况稍微少点。西安、汉中以南,盗贼十分严重而灾荒稍微轻点。这些都是异常的灾害所致,以前从未见过,我不敢不向您如实汇报。

马懋才上疏之后,朝廷调集了一部分赈灾钱粮进入陕西,稍稍缓解了当时的灾情。

但不幸的是,明朝末年恰好是中国历史上第三次小冰期期间,平均气温降到了千年以来的最低点,因而马懋才上疏前后,明朝各地尤其是陕西仍然各类灾害不断。

比如史载:

崇祯元年,“全陕天赤如血。五年大饥,六年大水,七年秋蝗、大饥,八年九月西乡旱,略阳水涝,民舍全没”(《汉南续郡志》)。

崇祯六年,“全陕旱蝗,耀州、澄城县一带,百姓死亡过半。”

崇祯七年,“庚午(崇祯三年)旱,辛未旱,壬申大旱。野无青草,十室九空。……村无吠犬,尚敲催征之门;树有啼鹃,尽洒鞭扑之血。黄埃赤地,乡乡几断人烟;白骨青磷,夜夜似闻鬼哭。欲使穷民之不化为盗,不可得也。”(前兵部尚书吕维祺在河南上书朝廷)

众所周知,水利是农业的命脉。

在生产力相对落后的古代,农业基本靠下雨吃饭。一旦农民偶然遇上明朝末年的长期气候异动,首先农业基本上是死路一条。

而如果恰好朝廷的赈灾粮不及时且还有苛捐杂税等其他人祸,让农民也面临失去活路,那不想死就只能投闯王、上梁山。

“朝求升,暮求合,近来贫汉难存活。

早早开门拜闯王,管教大小都欢悦。

杀牛羊,备酒浆,

开了城门迎闯王,闯王来了不纳粮。

吃他娘,着她娘,吃着不够有闯王。

不当差,不纳粮,大家快活过一场。”

——《明末歌谣》。

正好是在马懋才在陕北上书的1629年,同为陕北老乡的失业青年李自成开始逃离老家,在甘肃等地辗转谋生,也是同年,他与一群兵士因为领不到军饷而发起兵变,从而正式开始谋划职业转型、迎来人生转折,并在十多年后推动了另一个走投无路的中年男子在煤山自缢。

所以,固然天灾的出现是自然原因、难以抗拒,但如果主观上救灾不利,却可能引发严重后果。

2025年,陕西及华北一些地方再次大旱,据说是1961年以来最严重的一次旱灾。

长时间无雨已导致小麦枯黄,稍后将面临歉收或绝收。近期我听闻一些农民已经放任羊群去啃食麦苗,因为已经注定没有收割的价值了。

但影响还不止于此。

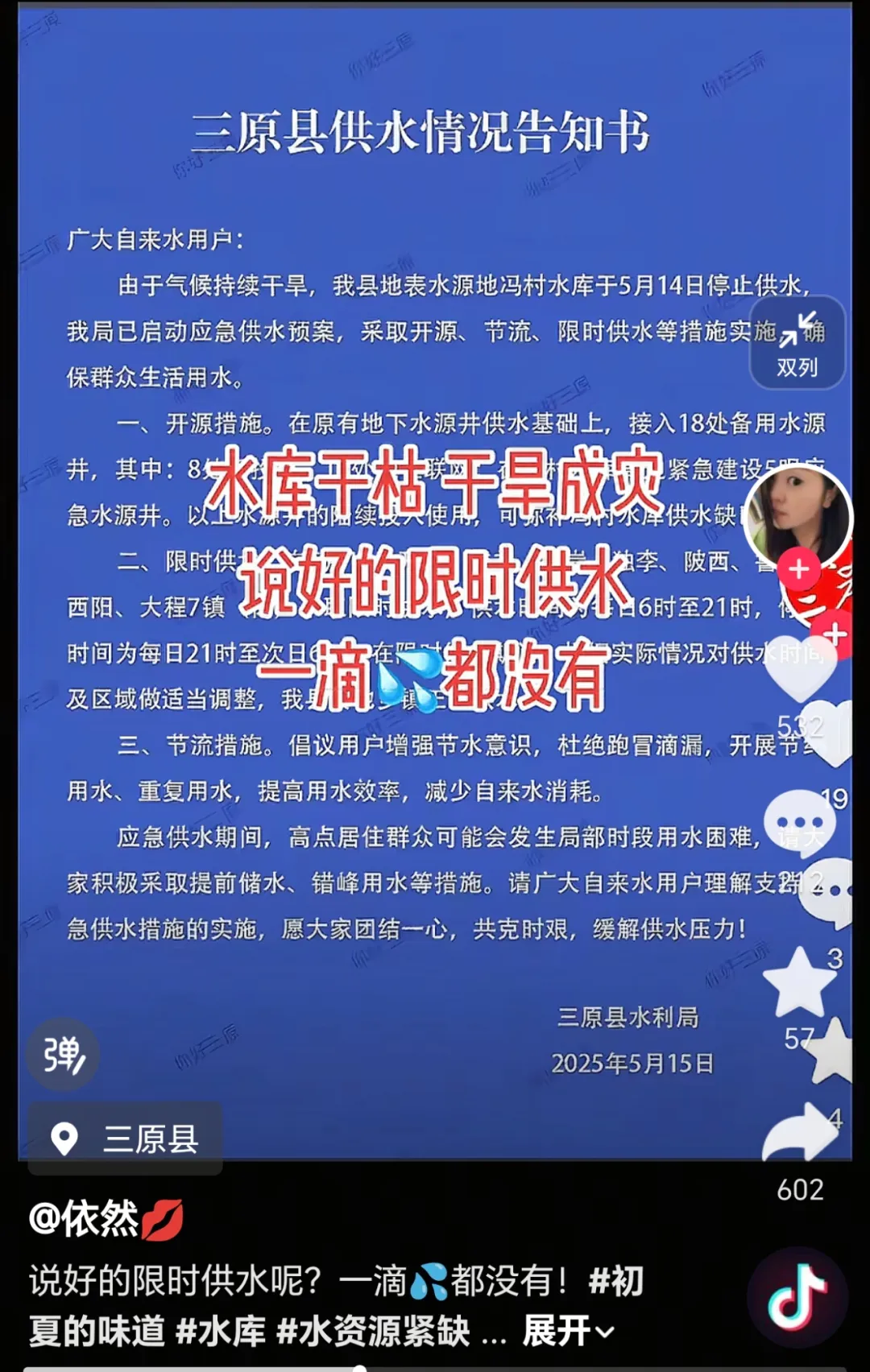

截止2023年,中国总共有大约10万座水库。其中8.4万座修筑于1949-1979年间,1.6万座修筑于1980-2023年。

在陕西关中,很多县城日常就依赖于这些星星点点的、分散于乡村的小的老水库的供水,且水库存水也是优先给县城供水的——下游河道一般早已干涸,只在个别农田需要灌溉的时段内才可能短暂放水入渠,即便是水库周边的乡村很多日常吃水早已实现分时段或隔天供水。

但如今,很多水库也最终干涸,城镇面临断水。

这时个别老农民却表达了一种别有意味的心态——“如果不是水库干了、县城的人吃不上水,人家谁关心咱农民的旱灾?以前耕地里再怎么干旱断水,又不影响人家的吃水。这下好了,都没水吃,都受苦吧”。

有长期在市里工作和生活的朋友坦言,的确是不知道农村目前干旱成这样,只觉得今年黄沙、扬尘天气太多了。

前两天我遇到一个做保洁的陌生老阿姨,念叨说从当天起全县城开始停水,导致她的工作会很难干。

我问,那停水了人们生活咋办?

这个老阿姨说,XX镇旁边有几口深井,说是从那紧急调水到县城来,到时分时段供水,XX点到XX点给县城供水,XX点到XX点那地方人家还要给麦地浇水(方言,即灌溉。但是小麦还只是人们本身种植已经不多的主粮,据我所知周边还有大量的以大规模种菜为生的菜农)。

说完还没等我再问,老阿姨落寞地走开了,嘴里低声自顾自念叨说:

“这时候浇地没用了。麦地没救了,救不活了,没啥用了。”

农民真苦。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号