“中国医药学是一个伟大宝库,应当努力发掘,加以提高。”——毛主席

今天在头条热榜上看到一条来自北京日报的消息:《甘草苷可抑制新冠病毒复制!北大团队披露重磅研究成果》。

北京日报记者5月3日获悉,北京大学谢正伟团队和军事科学院秦正峰团队合作,在生物预印本(bioRxiv)上发表了研究论文(人工智能系统显示,甘草苷通过模仿I型干扰素抑制SARSCoV-2)。该研究论文分析了甘草苷作用后细胞转录组的变化,揭示了甘草苷潜在的抗病毒机制,并在小鼠水平评价了甘草苷的安全性,为其成药性奠定了基础。

甘草苷是中药甘草中的主要成分之一,具有抗氧化、抗抑郁、保护神经、抗炎等多种生理活性。记者对甘草苷的期望比较高,称甘草苷有望开发成为抗SARS-CoV-2的新药,也为将来冠状病毒的感染性疾病防控战做好了候选药物的储备。

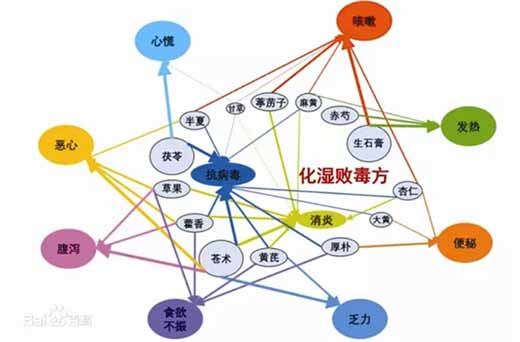

看到这篇报道,笔者首先想到的中医药抗疫功臣“三药三方”中的三方:清肺排毒方、宣肺败毒方、化湿败毒方,这三个方剂中,都有“甘草”这味中药。这几个方剂在抗击新冠肺炎中都起到了非常好的效果。在3月23日国新办中医专场发布会上,官宣为中华医药抗击新冠的有效方案。东南大学附属中大医院副院长邱海波教授(西医专家)谈中医药作用时说到:和西医的单靶点不同,中医药是多靶点发挥作用、团队作战。炎症、免疫失调、多器官损害都是靶点,西药是针对某一个靶点进行治疗的,而中药是多靶点的治疗,可同时在这几个靶点起作用。

清肺排毒方、宣肺败毒方、化湿败毒方都是由多种中药组成的复方,是团队作战、多靶点发挥作用。

如此来看,提取一个有效方剂中某种有效中药的某个主要成分,这种研究是否意义重大?笔者觉得这是一个值得研究和探讨的话题。现代医学一直在做这样的研究,也有一些成功的案例。

实际上,将中药甘草的主要成分提取出来变成一种新的药物,已经有药学方面的教授团队做到了。比如,在新冠肺炎刚在中国流行起来时,武汉大学的丁虹教授就在试着使用甘草酸二胺联合另两种药物来治疗一些在当时无法住院就医的患者。(有兴趣的读者可以去查阅相关内容,进行判断)

甘草酸二胺,是中药甘草有效成分的第三代提取物,具有较强的抗炎、保护肝细胞膜及改善肝功能的作用。丁虹教授对甘草酸的研究始于对非典后遗症的思考,她想寻找到可以替代“皮质激素”的安全抗炎药,得益于祖国医学(中华医药)的提示,经过多次筛选,她将目标定位在了甘草酸上。

类似的研究,还有青蒿素。2015年10月5日,瑞典卡罗琳医学院5日在斯德哥尔摩宣布,将2015年诺贝尔生理学或医学奖授予中国药学家屠呦呦等3人。其中,屠呦呦作为抗疟疾“中国神药”青蒿素的主要发现者分享了这份诺奖的一半。

青蒿素是从中药青蒿中提取出来的,是治疗疟疾的有效药物。60年代,毛主席收到越南的求救信息:当地的疟疾似乎可以抵抗任何药物的疗效,军队士大批死亡。毛主席决定伸出援手,定下了始于1967年的“523项目”。当时的研究人士兵分两路:一组人在已知的4万类化学品中筛选;另一组人研究传统的医学文献,派人到农村地区,向当地中医询问治疗发热的秘方。

在当时,沃尔特瑞德研究所也开始了新药的研究探索,最终,他们生产出美尔奎宁,进入市场后改名甲氟喹。但是奎宁尽管有强大的效果,但也有严重的副作用,比如噩梦和妄想。这些副作用太可怕,以致于一些美国士兵宁可感染疟疾也不服用这种药物。

2015年12月7日,屠呦呦教授在在瑞典卡罗林斯卡医学院发表演讲中说:“‘中国医药学是一个伟大宝库,应当努力发掘,加以提高。’青蒿素正是从这一宝库中发掘出来的。通过抗疟药青蒿素的研究经历,深感中西医药各有所长,二者有机结合,优势互补,当具有更大的开发潜力和良好的发展前景。”

青蒿素药品治疗疟疾见效快、副作用小,用药后95%以上的病人都能治愈。并且,青蒿素价格较奎宁低,使用也方便,以青蒿素类药物为主的联合疗法已经成为世界卫生组织推荐的抗疟疾标准疗法,中国作为抗疟药物青蒿素的发现方及最大生产方,在全球抗击疟疾进程中发挥了重要作用。

不管是青蒿素还是甘草酸二铵或者是甘草苷,这里面有的是已经面市的有效药物,有的是将来可能成为有效药物,它们都是从中国医药学这个伟大宝库中发掘出来的。这样的研究有其现实意义,正如屠呦呦老师所说的——这样的研究是中西医二者的有机结合和优势互补。

但同时,还有一个问题也是我们一定要正视的:中医的核心是整体观和辨证论治,药物的发展,其根本是为了用更好的疗效救治更多的患者,千万不要以此为论据来妄图说明“废医验药”的合理性。如果走到那一步,则是一个巨大的错误。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号