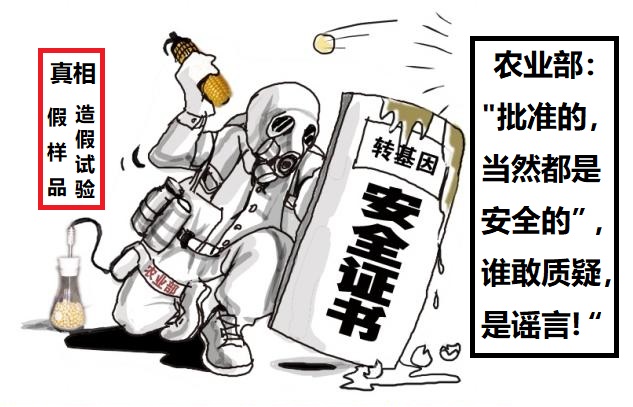

附录40:农业部掩盖转基因Bt稻米致雌性老年动物肿瘤强行颁发“安全证书”

-- 华中农大故意无视,篡改与淡化委托中国疾控中心营养与食品安全所毒理学试验发现危害恶果!

【致谢:本文撰写与修改过程中得到多位网友专业性指点,特此致谢!】

孙政才任部长领导下的农业部于2009年8月对张启发转基因Bt稻米颁发“安全证书”以及韩长赋任部长领导下的农业部于2014年12月续签(2014年12月11日至2019年12月11日)的“安全证书”依据的华中农业大学《申报书》及其“食用安全性”与“三代繁殖”毒理学试验报告全部为“假样品造假试验”,掩盖隐藏“华恢1号“各剂量组雌性老年动物致肿瘤等一系列严重健康危害:

1)科学常识告诉我们:准备给公众吃何种“转基因大米”,必须用该种“转基因大米”做营养成分检测与“食用安全性”试验;如果以任何借口使用其他品种“转基因稻谷”做营养成分检测与“食用安全性”试验,就是“假样品造假试验”!

2)华中农业大学2008年向农业部提交的申请在湖北省生产应用《农业转基因生物安全评价申报书》(以下简称《申报书》),《项目名称:转cry1Ab/Ac基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63》,准备给公众食用的是用“转cry1Ab/Ac基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63”种子种植产生的食用“转cry1Ab/Ac基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63”大米,因此必须使用这样的食用“转cry1Ab/Ac基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63”大米做营养成分检测与“食用安全性”试验;如果以任何借口使用其他品种“转基因稻谷”做营养成分检测与“食用安全性”试验,就是“假样品造假试验”!

《申报书》确认“转cry1Ab/Ac基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63”的育种过程涉及5种作物: a)“明恢63稻米”:作为“转化用受体品种”的非转基因亲本“明恢63稻米”:“试验用受体植物品种(或品系)名称:恢复系明恢 63。明恢63是以 IR30×圭630 杂交,于 1981年春育成的优良恢复系。”(父代)

b)“原始转化事件TT51”(转基因):培育华恢1号的原始转化事件TT51(转基因)(子代)

c)“无标记基因株系TT51-1”:“通过自交分离获得的等同于华恢1号的无标记基因株系TT51-1”(转基因)(子代)

d)“不育系稻米珍汕97A”(非转基因)

e)“杂交组合Bt汕优63”(转基因):以转基因“华恢1号”为父本,与不育系非转基因稻米“珍汕97A”为母本,杂交产生种植用转基因杂交组合“Bt汕优63”(孙代)

f)用种植用“杂交组合Bt汕优63种子”种植生产的食用“杂交组合Bt汕优63稻米”的大米(曾孙代)。 4)《申报书》确认没有使用“转cry1Ab/Ac基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63”种子(孙代)种植产生的食用“转cry1Ab/Ac基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63”稻谷大米(曾孙代)做营养成分检测与“食用安全性”试验或者任何试验,而故意使用“等同于华恢1号的无标记基因株系TT51-1”(转基因)(子代)做所营养成分检测分析、“食用安全性”等所有试验,是赤裸裸“假样品造假试验”!

5)“致癌试验”中喂养“培育华恢1号的原始转化事件TT51”造成“华恢 1 号各剂量组雌性老年动物均有皮下肿瘤发生”,造成及其严重健康危害!

《申报书》确认华中农业大学委托湖北省疾病预防控制中心完成的《大鼠慢性毒性和致癌试验--B.致癌试验》》确认如下事实:“试验结果显示,对喂养 30 周以上的动物肉眼观察,华恢 1 号各剂量组雌性老年动物均有皮下肿瘤发生,且动物均未引起死亡,自然肿瘤发生率观察共 5 例 (9.1%),各剂量组均有发生,其发生部位主要在皮下,经病理组织学诊断,各组间肿瘤在老年雌鼠中发生率为 8.3~10%之间,符合美国 NIH Rodent 1980 catalogur SD 大鼠中注明的老年雌性大鼠乳腺肿瘤自然发病率,没有与受试物相关的剂量反应关系。”!

非转基因“对照组”显然没有发现肿瘤发生(否则他们一定借此大做文章)情况下,“华恢 1 号各剂量组雌性老年动物均有皮下肿瘤发生”这样的发现事关重大,极其严重、不可忽略,华中农业大学向农业部提交的《申报书》尽管提到这个事实,却故意用“SD 大鼠中注明的老年雌性大鼠乳腺肿瘤自然发病率,没有与受试物相关的剂量反应关系”为“理由”误导监管部门认为“正常”予以忽略。

6)对转基因稻米及其亲本公开发表的一系列营养成分检测比较分析研究确凿证实,凡使用“真样品”求真务实检测分析研究,皆证实转基因稻米营养成分与其亲本比较有显著差异;凡是结论转基因稻米营养成分与其亲本比较没有差异的检测分析研究,皆是“假样品造假试验”!

详见:《附录30:真样品求真务实检测皆证实“转基因稻米与亲本稻米营养成分显著不同”,结论“营养成分相同”皆用“假样品”检测!》 “转基因Bt稻米”的健康危害来自三方面因素:a)转基因稻米营养成分与其亲本比较有显著差异;b)“转基因Bt稻米”含的“转基因Bt蛋白毒素”,其毒性远远超过天然苏云金杆菌产生/培育的“天然Bt蛋白毒素”;c)摄入“转基因Bt稻米”进入肠道以至可能进入血液循环系统的残留“外源Bt基因”片段,可能在肠道与血液循环系统中中继续产生“转基因Bt蛋白毒素”! 华中农业大学《申报书》故意无视、忽略他们委托的湖北省疾病预防控制中心《三代繁殖试验报告》中确认的“第二代和第三代b组(即2b和3b)雄鼠华恢1号高剂量组的终体重明显比亲本对照组的终体重稍轻,而同剂量组雌鼠未观察到这种差异”现象:

《三代繁殖试验报告》第6页写道: “F2b和F3b试验中Bt稻谷高剂量组长长育低于普通稻谷对照组。根据配方中蛋白质含量比较,Bt稻谷高剂量组因稻谷成分太多,使测得蛋白质比例比基料组低18.38% ,蛋白质降低,影响动物生长发育,特别是对生长期幼鼠体重增长最明显,故本次试验中F2b和F3bBt稻谷高剂量组动物体重低于其它试验组,并非Bt 稻谷毒性引起”! 对于上述发现与解释,华中农业大学提交的《申报书》归纳如下: “试验结果:1)体重与食物利用率:从3代a,b两组仔鼠初始和终体重结果看,各代a组雌雄鼠未观察到体重随转基因稻谷剂量的增加而降低的情况;而第二代和第三代b组(即2b和3b)雄鼠华恢1号高剂量组的终体重明显比亲本对照组的终体重稍轻,而同剂量组雌鼠未观察到这种差异。但若考察全部 13 周体重表现,经单周的和各周聚合的方差分析和平均数多重比较(DMRT)表明,3b雄鼠在全部13周中有10周的体重与基础饲料对照组的体重没有显著差异。” 华中农业大学《申报书》如此归纳,首先抹杀了转基因稻米营养成分与其亲本比较有显著差异对试验动物生长造成的危害!

其次表明他们的毒理学知识严重落伍,对“内分泌干扰剂”(EDC)及其可能具有“雌/雄激素”作用缺乏认识:

90年代以来,众多毒理学科学研究发现部分毒素具有“内分泌干扰剂”(EDC)作用,不遵从传统毒理学理论“线性的剂量-效应关系”,尤其表现为低剂量非线性效应,在非常低微剂量“内分泌干扰”毒性作用反而比更高剂量更大。部分“内分泌干扰剂”具有“雌/雄激素”作用,对雌/雄试验动物的作用不同。

8)华中农业大学《申报书》故意无视委托湖北省疾病预防控制中心《三代繁殖试验报告》观察到“肝、脾”某些危害,忽略为“经过两年的喂养试验,未发现华恢 1 号转基因水稻对大鼠 ... 脏器等造成不良影响。”

华中农业大学委托的湖北省疾病预防控制中心《三代繁殖试验报告》第6页确认: “病理组织检查”中观察到“肝:各代肝脏细胞可见散在轻度浊肿和汇管区炎性细胞浸润。脾:可见部分脾红髓区有含铁血黄素和轻度脾淤血,脾小梁增宽现象...结合镜下检查,以上脏器部分病理改变,非试验用样品毒性所致”予以排除; 第5页确认:

“病理组织学检查:...在光学显微镜下由低倍至高倍观察各组织的形态学变化(如细胞变性、浊肿、脂肪变、细胞核是否淡染、破碎、大小以及炎性细胞浸润等病变〕 ,并详细记录描述所观察到的形态学变化",没有提供“光学显微镜下由低倍至高倍观察”的放大倍数,故意不使用电子显微镜观察更为精细微观结构病变!

《申报书》第34-35页对此不得不承认如下: “显微镜观察结果:

”a、对各剂量组死亡的约 50 只动物,进行切片观察(除肺组织外)其中肝细胞主要表现浊肿、汇管区炎性细胞浸润及小灶状坏死,肾小管上皮细胞浊肿,胃肠未见明显病理改变。

“b、106 周试验的动物,华恢1号各剂量组动物病理变化主要表现是肝、肾细胞的浊肿,间质炎性细胞浸润和细胞点状、灶状坏死、脾红髓中含铁血黄素多见,脾小梁增宽,胃肠粘膜、粘膜下、肌层、浆膜层均未见炎性细胞浸润,子宫、睾丸等脏器未见病理改变。” 《申报书》第35页却结论:“总之,经过两年的喂养试验,未发现华恢 1 号转基因水稻对大鼠 ... 脏器等造成不良影响。”

9)《申报书》还故意无视、篡改与淡化华中农业大学委托中国疾病预防控制中心营养与食品安全所完成的《TT51(华恢1号)大鼠90天喂养试验报告》(2008年5月21日签发)确认的“血生化检测:中期、末期”如下重要事实:

a)《试验报告》第13页:“血生化检测:中期,华恢 1 号 35%雄性组谷草转氨酶升高,有显著性(P<0.05),与35.0%亲本稻米对照组比较差异亦有显著性 (p<0. 05)。”;

《申报书》第31页:篡改为“血生化检测:中期,华恢 1 号 35%雄性组谷草转氨酶升高,与基础饲料对照组和亲本对照组均有差异”。

b) 《试验报告》第13页:“血生化检测:中期,华恢 1 号与基础料对照组比较...雄性 17.5%组白蛋白下降,差异有显著性(P<0. 05), 与17. 5%亲本稻米对照组比较差异无显著性。”;

《申报书》第31页:篡改“血生化检测:中期,华恢 1 号 ...雄性 17.5%组白蛋白下降,与基础对照组有差异,与亲本对照组无差异。”

c) 《试验报告》第13页:“血生化检测:... 末期,华恢 1 号与基础料对照组比较末期,华恢 1 号35%雄性组谷丙转氨酶,谷草转氨酶,碱性磷酸酶与基础料对照组比较差异有显著性 (p<0. 05),与35.0%亲本稻米对照组比较差异亦有显著性(P<0. 05)“;

《申报书》第31页:篡改为“血生化检测:...“末期,华恢 1 号 35%雄性组谷丙转氨酶,谷草转氨酶,碱性磷酸酶比基础饲料对照组显著升高,但是与亲本稻米对照组无显著性差异。雄性 35%组血糖比基础对照组和亲本对照组显著偏低”。

《试验报告》第20页与《申报书》第31页而后声称:“但在本实验室历史对照范围内。除此之外,华恢1号各剂量组雌雄大鼠乳酸脱氢酶,尿素氮,肌酐,胆固醇,甘油三酯,总蛋白及雌性谷丙转氨酶,谷草转氨酶,碱性磷酸酶,白蛋白,血糖与基础饲料对照组无显著性差异。说明,华恢1 号转基因水稻对试验动物的生化指标无明显影响”,不可思议地故意无视了上述多项显著性差异! 华中农业大学委托中国疾病预防控制中心营养与食品安全所2008年5月完成的《TT51(华恢1号)大鼠90天喂养试验报告》(第8页)与华中农业大学2008年10月向农业部提交的《申报书》(31页)以“但在本实验室历史对照范围内”排除“华恢1号”血生化检测中发现的异常,是违反毒理学试验基本常识的科学不端、学术腐败“科学流氓”行为,没有任何国际、国内标准依据! 全世界与中国毒理学试验规范设计都设置若干不同剂量“试验组”与“对照组”,以相同试验动物“试验组”与“对照组”的不同作用差异作为对“试验材料”作用判断的依据。

中国疾病预防控制中心营养与食品安全所2003年接受孟山都“不菲费用”委托与样品对抗草甘膦转基因大豆、转基因玉米分别做“大鼠喂养90天毒理学试验”过程中获得孟山都“假样品造假试验”真传,在这两个毒理学试验报告中首次引入“但在本实验室历史对照范围内”理由,排除转基因大豆、玉米“样品”造成的一系列异常!

“但在本实验室历史对照范围内”是什么意思?就是将试验动物这次“试验组”对试验动物的不同作用与“本实验室”过去对完全不同“试验材料”对该种试验动物的作用“历史对照”进行比较,如果在“在本实验室历史对照范围内”,就予以排除!

如果允许以“但在本实验室历史对照范围内”为借口排除委托方不希望的结果,那么毒理学试验中设置的“对照组”就丧失了意义,成了科学不端、学术腐败维护委托方商业利益的“造假试验”!

11)华中农业大学《申报书》、中国疾病预防控制中心营养与食品安全所《试验报告》与湖北省疾病预防控制中心《三代繁殖试验》皆确认:

a)试验中使用的“试验材料”皆是未经蒸煮的“华恢1号”稻谷,与人类食用的经蒸煮大米不同!

b)试验中使用的“试验材料”不是原态稻米,也不包括原态稻米试验组,而是添加包括“玉米+黄豆/豆粉+营养成分+矿物质+复合维生素等”的混合物,对“玉米、黄豆/豆粉”没有做PCR身份认证(是否是转基因),也没有做农药残留检测(是否含草甘膦残留等),无法求真务实客观试验“试验材料”对试验动物健康影响!

c)组织学病理学解剖切片观察仅使用光学显微镜,故意不使用能够观察到精细微观结构病变的电子显微镜!

12)华中农业大学委托中国疾病预防控制中心营养与食品安全所完成的《试验报告》,仅做90天喂养试验,未做更长期两年试验与多代试验,无法试验中国以大米为主粮消费者持续每天、每月、每年持续多代食用“转基因Bt大米”对中华民族多代健康的影响!

13)中国农业大学食品科学与营养工程学院罗云波院长、黄昆仑教授为首的中国疾病预防控制中心营养与食品安全所和农业部农产品质量监督检验测试中心(北京)团队对张启发转基因Bt稻米“食用安全性”的毒理学试验,是农业部组织的第三方评价试验,清楚证明“该抗虫Cry1C蛋白对小鼠”是“不安全的”,论文反而是非颠倒结论“该抗虫Cry1C蛋白对小鼠是基本安全的”,是非常低劣科学不端、学术腐败“假样品造假试验”:

a)试验中不使用华中农业大学《农业转基因生物安全评价申报书》申请“安全证书”的“转cry1Ab/Ac基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63”作为试验材料,也不使用这种转基因Bt稻米含的“转基因Bt蛋白”做试验材料,反而故意使用与转基因Bt稻米或其含的“转基因Bt蛋白”毫无关系“实质不同”的天然苏云金杆菌(Bt菌)培养的天然“Bt蛋白”做“试验材料”!

b)罗云波、黄昆仑等人该试验论文强调:“材料:本试验所用 Cry1C 蛋白由本实验室表达纯化而得,其纯度为 96.8%,并已验证其与转 Bt 基因水稻的Cry1C 蛋白具有实质等同性。” 但是未能提供证实它们“具有实质等同性”的任何科学实验证据!

c)罗云波、黄昆仑等人该试验论文确认该项研究是“试验中仅第0天3次灌胃,观察14天”,无法试验中国以大米为主粮消费者持续每天、每月、每年持续多代食用“转基因Bt大米”对中华民族多代健康的影响!

d)该项试验的结果,即“各小鼠粪样差异性与在灌胃前相比在灌胃后的第1天或第7天天时达到最大,而随着停喂时间的严重该差异有所减少并有回复灌胃前的趋势”原本证实,如果持续每天三次“灌胃”,Bt蛋白将造成小鼠肠道微生物菌群“与在灌胃前相比”持续严重干扰,成为一系列恶性疾病的病源,清楚证明“该抗虫Cry1C蛋白对小鼠”是“不安全的”,与论文结论“该抗虫Cry1C蛋白对小鼠是基本安全的”是非颠倒胡说八道!

14)孙政才任部长领导下的农业部与“国家农业转基因生物安全委员会”,依据华中农业大学提交的《申报书》、中国疾病预防控制中心营养与食品安全所《试验报告》与湖北省疾病预防控制中心《三代繁殖试验》等赤裸裸“假样品造假试验”文件“生物安全评价”后,2009年8月批准颁发“转cry1Ab/cry1Ac基因抗虫水稻华恢1号在湖北省生产应用安全证书”(农基安证字(2014)第29号)和“转cry1Ab/cry1Ac基因抗虫水稻 Bt汕优63在湖北省生产应用安全证书”(农基安证字(2014)第30号),是罔顾中华民族持续安全、健康、生存与繁衍严重违法渎职犯罪,涉嫌“以危险方法危害公共安全罪”! 还证实,2009年对华中农业大学提交“转 cry1Ab/Ac 基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63在湖北省生产应用的安全证书”《申报书》及其附件进行审查后赞同向其颁发“安全证书”的农业部“国家农业转基因生物安全委员会”第三届委员全体公职身份委员,与赞同延长该“安全证书”(2014年12月11日至2019年12月11日)的第四届委员全体公职身份委员,出卖了自己的科学良心、背叛了自己优先关爱人民的使命,除非他们能够证实自己坚持了反对意见,或者目前能够挺身而出、反戈一击、揭露当年科学不端、学术腐败、渎职犯罪、依据“假样品造假试验”审查批准张启发转基因Bt稻米的黑幕! 【注:“国家农业转基因生物安全委员会”第三届委员与第四届委员名单详见:附录4与附录5】

稻米是绝大多数中国人与全球华人必须确保食品安全的主粮。孙政才任部长领导下的农业部2009年依据“假样品造假试验”向“转基因Bt稻米”颁发“安全证书”与韩长赋部长接班领导下的农业部一脉相承2014年批准延续(2014年12月11日至2019年12月11日)。 2015年党的十八届五中全会首次提出推进《健康中国》建设。

韩长赋部长接班领导下的农业部2016年4月依据一系列“假样品造假试验”断言“经过安全评价、严格审批的转基因产品是安全的”谎言公开推出“非食用→间接食用→食用主粮转基因产业化路线图”与《健康中国》战略部署背道而驰直接对抗! 综上所述,什么是“转基因技术‘制高点’”?a)优先搞清所有转基因作物为何皆对环境、生态、生物多样性、微生物、动物、人类健康致系统危害;b)搞清农业部颁发“安全证书”国内外所有转基因作物为何全部依假样品造假毒理学试验;c)研究有效防御/反对/清理转基因生物危害系统性措施! 做出以上结论的客观事实与科学证据如下:

科学证据08(2010):《农业生物技术学报》发表中国农业大学食品科学与营养工程学院罗云波院长、黄昆仑教授为首的中国疾病预防控制中心营养与食品安全所和农业部农产品质量监督检验测试中心(北京)团队对张启发转基因Bt稻米“食用安全性”的毒理学试验

必须强调,该项毒理学试验是张启发院士2010年4月20日首次向公众透露农业部组织的第三方评价试验,是农业部2009年向张启发转基因Bt稻米颁发“安全证书”的关键性依据。

南方都市报2010-4-20《华中农大院士张启发:转基因抗虫水稻食用安全,http://www.dnong.com/info/keji/2010/321810.shtml论文摘要:

“利用变性梯度凝胶电泳(DGGE)分析不同ICR(Institute of Cancer Research)小鼠在口服急性毒性试验中摄入Cry1C蛋白前后其肠道菌群的变化,进而对该抗虫蛋白的食用安全性进行较为深入的研究。DGGE图谱经UPGAMA聚类分析显示:小鼠间菌群结构存在较明显的个体差异;实验期间,对照组小鼠灌胃前后其菌群基本保持稳定;实验组小鼠试验前后肠道菌群变化差异较对照组明显。随着灌胃的停止其变化差异在经历过高峰后会随着停喂时间的延长而减小,且菌相有逐渐恢复灌胃前结构的趋势。从肠道菌相的角度分析可知:该抗虫Cry1C蛋白对小鼠是基本安全的。”

罗云波、黄昆仑et al.,口服急性毒性试验中Cry1C蛋白

对鼠肠道菌群的影响,农业生物技术学报,2010(2)

http://www.cqvip.com/qk/97947X/201002/33864913.html罗云波、黄昆仑等人该论文确认: “材料:本试验所用 Cry1C 蛋白由本实验室表达纯化而得,其纯度为 96.8%,并已验证其与转 Bt 基因水稻的Cry1C 蛋白具有实质等同性。” 【剖析:这确凿证明罗云波、黄昆仑等人毒理学试验是“假样品造假试验”,使用的“材料”,既不是“转基因Bt稻米”本身,也不是从“转基因Bt稻米”提取的“转基因Cry1C 蛋白”,而使用与“转基因Bt水稻”毫无关系的“本试验所用 Cry1C 蛋白由本实验室表达纯化而得”,还毫无任何科学根据声称“并已验证其与转 Bt 基因水稻的Cry1C 蛋白具有实质等同性”更证明罗云波院长、黄昆仑教授一伙是学术腐败、科学不端、厚颜无耻“科学流氓”!】

他们的论文承认: “图1...灌胃第0天对照组...;灌胃第0天试验组...”、“图2...灌胃第0天试验组...;灌胃后第1天试验组...;灌胃后第7天试验组...;灌胃后第14天试验组...;”“图3...对照组C1灌胃0天,灌胃后第1、7和第14天样品...;”“图5...试验组T1灌胃0天,灌胃后第1、第7天和第14天样品...”。

“口服急性毒性试验:SPF级 ICR 小鼠,从北京维通利华实验动物有限公司购买。将 9 只雄性 ICR 小鼠,随机分为对照组 C和实验组 T,分别灌胃无菌水和 Cry1C 蛋白,同时以5 000 mg/kg 的标准剂量 1 d 内将其分 3 次灌胃。在灌胃的 0 天,灌胃后的第 1 天,第 7 天和第 14 天,分别取约 0.2 g 小鼠的湿重粪便样品进行试验。” 【剖析:黄昆仑教授、罗云波院长等人这篇论文用语极为谨慎,论文摘要避免披露“试验中仅第0天3次灌胃,观察14天”真相!】

他们的论文声称: “各小鼠粪样差异性与在灌胃前相比在灌胃后的第1天或第7天天时达到最大,而随着停喂时间的严重该差异有所减少并有回复灌胃前的趋势,即灌胃Cry1C蛋白会使小鼠肠道菌群与对照组相比有所波动,但该差异不显著,而且随着停喂时间的延长,在经过一定适应期后菌群会逐渐恢复。”

“该结果...说明整个口服急性毒性试验条件稳定,灌胃本身对小鼠没有造成显著影响。...然而,实验组组各小鼠在灌胃前后的差异性稍大于对照组小鼠灌胃前后的差异性,从而推测试验组小鼠发生的较大差异可能是由所灌胃的 Cry1C 蛋白所致,但随着停喂时间的延长该影响逐渐减退,此现象应该属于小鼠摄入外源蛋白后的一种正常生理反应,随着该蛋白的排泄,肠道菌相也渐渐恢复了之前体内固有的结构,该结果与 Alander 等(1999)与 Simpson 等(2000)所报道类似,即所摄入的外源食物很难对肠道菌群造成长期且显著的影响,大多凭借肠道菌群所具有的自身调节能力和定植抗力,维持着肠道长期的正常运转和人体的健康。...从肠道菌相的角度初步探索了抗虫蛋白Cry1C 的食用安全性,拓展了转基因食品安全性评价的手段,为转 Bt 基因水稻的商业化生产提供了一定的指导依据。”

论文摘要最后结论:“从肠道菌相的角度分析可知:该抗虫Cry1C蛋白对小鼠是基本安全的。” 【剖析: 罗云波院长、黄昆仑教授清楚知道大米是中国数亿人每天、每月、持续一生与多代“主粮”,绝非吃三顿后停两周再吃三顿的“小吃”! 作为中国农业大学食品科学与营养工程学院、中国疾病预防控制中心营养与食品安全所和农业部农产品质量监督检验测试中心(北京)团队学术领衔者,他们在决定转基因Bt稻米是否获得“安全证书”、是否推广商业化生产供几亿民众大规模长期食用决定其“食用安全性”毒理学试验关键性依据中,不是使用“转基因Bt稻米”本身,也不是从“转基因Bt稻米”提取的“转基因Cry1C 蛋白”,而使用与“转基因Bt水稻”毫无关系的“本试验所用 Cry1C 蛋白由本实验室表达纯化而得”,使该项“食用安全性”毒理学试验成为科学不端、学术腐败、“假样品造假试验”典型实例! 该项试验的结果,即“各小鼠粪样差异性与在灌胃前相比在灌胃后的第1天或第7天天时达到最大,而随着停喂时间的严重该差异有所减少并有回复灌胃前的趋势”原本证实,如果持续每天三次“灌胃”,Bt蛋白将造成小鼠肠道微生物菌群“与在灌胃前相比”持续严重干扰,成为一系列恶性疾病的病源,证明“该抗虫Cry1C蛋白对小鼠”是“不安全的”,与论文结论“该抗虫Cry1C蛋白对小鼠是基本安全的”是非颠倒!

科学证据09(2008):华中农业大学2008年10月31日向农业部提交申请在湖北省生产应用《农业转基因生物安全评价申报书》(以下简称《申报书》),《项目名称:转cry1Ab/Ac基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63》

http://www.moa.gov.cn/ztzl/zjyqwgz/spxx/201307/P020140722376010963150.pdf

依据《中华人民共和国政府信息公开条例》给予的“知情意”,北京食品安全志愿者提出申请获得了华中农业大学2008年10月31日向农业部提交的《申报书》附录的两个对张启发转基因Bt稻米“食用安全性”毒理学试验报告:

科学证据10(2003):华中农业大学委托湖北疾病预控制中心完成的《明恢63(Bt)稻谷大鼠三代繁殖试验》报告(《申报书》附录)(完成日期:2003年12月29日):确认华中农业大学向湖北疾病预控制中心送检的“试验材料”不是《申报书》中申报的“转基因Bt汕优63稻米”,而是“明恢63(Bt)稻谷”,确凿证实华中农业大学2008年作为《申报书》附录提交的该“食用安全性”毒理学试验报告是“假样品造假试验”报告!

科学证据11(2008):华中农业大学委托中国疾病预防控制中心营养与食品安全所完成的《TT51(华恢1号)大鼠90天喂养试验报告》(2008年5月21日签发)(《申报书》附录):确认华中农业大学向中国疾病预防控制中心营养与食品安全所提供的试验材料,不是《申报书》申报的“转基因Bt汕优63稻米”,而是“TT51(华恢1号)”,确凿证实华中农业大学2008年作为《申报书》附录提交的该“食用安全性”毒理学试验报告是“假样品造假试验”报告!

对张启发转基因Bt稻米“食用安全性”与“致癌性”做的多项毒理学试验

科学证据9、10、11描述对张启发转基因Bt稻米“食用安全性”与“致癌性”所做的多项毒理学试验报告包括: 中国疾病预防控制中心食品与营养安全所《大鼠 90 天亚慢性毒性试验》: 2)湖北省疾病预防控制中心:《小鼠两周喂养试验》

3)湖北省疾病预防控制中心:《遗传毒性试验》

4)湖北省疾病预防控制中心:《小鼠精子畸形试验》

5)湖北省疾病预防控制中心:《大鼠三代繁殖试验》

6)湖北省疾病预防控制中心:《大鼠90天喂养毒性试验》

《申报书》确认张启发转基因Bt稻米研发过程

《申报书》确认: “项目名称:转 cry1Ab/Ac 基因抗虫杂交稻组合 Bt 汕优 63在湖北省生产应用的安全证书。”

“农业转基因生物安全证书申请表:转基因生物名称:华恢1号”。

“二、项目内容摘要:转cry1Ab/Ac基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63是转 cry1Ab/Ac基因抗虫恢复系华恢1号和不育系珍汕97A所配的杂交组合。华恢1号以明恢63为受体材料,转cry1Ab/Ac基因后所得的转基因株系TT51-1而来,命名为华恢1号。该恢复系在培育过程中已将选择标记基因(潮霉素磷酸转移酶基因hph)剔除,因此,由抗生素标记基因引起的生物安全性问题已不存在。”

“1.1.3 试验用受体植物品种(或品系)名称:恢复系明恢 63。明恢63是以 IR30×圭630 杂交,于 1981年春育成的优良恢复系。其恢复力强,恢复谱广,配合力好,示范综合农艺性状优良,抗稻瘟病,制种产量高,是我国目前杂交水稻组合配组中应用广,持续应用时间长,效益显著的优良恢复系。汕优63是恢复系明恢 63与不育系珍汕97A所配杂交组合。...曾经是我国杂交水稻种植面积发展最快、种植面积最大的组合之一。” 【注:福建省三明市农业科学研究所“谢华安主要从事三系杂交稻和超级杂交稻育种研究,在‘恢复系亲本的选择技术’、‘测交配组技术’、‘抗瘟性筛选育种程序’和‘杂交水稻中稻制种技术’等方面有重要研究成果,育成中国杂交水稻亲本遗传贡献最大的恢复系‘明恢63’,主持育成中国稻作史上种植面积最大的水稻良种‘汕优63’”。2007年当选为中国科学院院士。】

人民网,谢华安院士介绍,2017年09月15日

http://hlj.people.com.cn/n2/2017/0915/c382969-30737550.html

【注:江西省萍乡市农科究所选育而得的不育系,亲本来源为野败(♀) 珍汕97(♂)。颜龙安1970年开始杂交水稻研究,1972年带领课题组最早育出野败籼型不育系“珍汕97A”和“二九矮4号A”,为推动中国杂交水稻的发展作出了贡献,2007年当选为中国工程院院士。“珍汕97A,是我国目前应用最广泛的杂交稻不育系亲本。据一九八一年统计,全国种植汕优系统组合的面积为3988万亩,占当时杂交稻总面积的52%。”】

陆作楣et al.,珍汕97A的育性变异和选择方法的探讨,种子,1984(2)

http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZHZI198402009.htm“2.1 转基因植物中引入或修饰性状和特性的叙述:此申请中涉及的转基因植物为华中农业大学培育的、无标记基因抗虫转基因杂交组合Bt汕优63。Bt汕优63是转基因水稻品系华恢1号与不育系珍汕 97A 所配杂交组合。培育华恢1 号的原始转化事件为 TT51,通过自交分离获得的等同于华恢1号的无标记基因株系为TT51-1。转化所用的受体品种是杂交稻恢复系明恢 63,所用目的基因是由中国农科院生物工程中心范云六院士等人工合成的cry1Ab/Ac融合蛋白基因。”

“3.1 转基因植物的遗传稳定性:... 培育华恢1号的原始转化体TT51是以明恢63为受体,通过基因枪介导的共转化法,将分别携带cry1Ab/Ac(pFHBT1质粒)和hph(pGL2RC7质粒)的两个载体同时导入后获得的。随后,共转化导入的cry1Ab/Ac及hph在转基因植株的后代发生分离。对不同世代的转基因植株进行PCR和Southern杂交筛选,最终得到不含hph基因且目的基因稳定整合表达的转基因株系华恢1号。”

“附件 1转 cry1Ab/Ac 基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63综合评价报告:一、摘要:转cry1Ab/Ac基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63是转cry1Ab/Ac基因抗虫恢复系华恢1号和不育系珍汕97A所配的杂交组合。华恢1号是华中农业大学培育的无标记基因抗虫转基因水稻品系。其原始转化事件为 TT51,同于华恢1号的无标记基因株系为TT51-1。基因操作所用的受体品种是杂交稻恢复系明恢63;所用的目的基因是由中国农科院生物工程中心范云六院士等人工合成的 cry1Ab/Ac 融合蛋白基因... 目的基因和标记基因是经基因枪介导的双质粒共转化法导入受体品种的,由于发生了独立整合,使抗潮霉素的标记基因因自交分离而未遗传给华恢1号。” 张启发转基因Bt稻米研发步骤涉及4种作物:

华中农业大学《申报书》申报的“转基因Bt汕优63”育种与生产过程及其涉及的水稻品种

第1步:非转基因传统杂交恢复系品种“明恢63”水稻转入Cry1Ab/Ac基因(Bt基因)产生转基因“华恢1号”(原始转化事件TT51);

第2步:"通过自交分离获得...最终得到不含hph基因(抗潮霉素的标记基因)且目的基因稳定整合表达的转基因株系华恢1号。”

第3步:以转基因“华恢1号”为父本,与不育系非转基因稻米“珍汕97A”为母本杂交产生种植用转基因杂交组合“Bt汕优63”种子;

第4步:种植用转基因杂交组合“Bt汕优63”种子种植,生产食用转基因“Bt汕优63”稻米,加工成为食用大米。

这4个步骤涉及5种作物: “明恢63稻米”:作为“转化用受体品种”的非转基因亲本“明恢63稻米”:“试验用受体植物品种(或品系)名称:恢复系明恢 63。明恢63是以 IR30×圭630 杂交,于 1981年春育成的优良恢复系。”(祖父辈) “原始转化事件TT51”(转基因):培育华恢1号的原始转化事件TT51(转基因)(父亲辈) 3)“无标记基因株系TT51-1”:“通过自交分离获得的等同于华恢1号的无标记基因株系TT51-1”(转基因)(父亲辈)

4)“不育系稻米珍汕97A”(非转基因)

5)“杂交组合Bt汕优63”(转基因):以转基因“华恢1号”为父本,与不育系非转基因稻米“珍汕97A”为母本,杂交产生种植用转基因杂交组合“Bt汕优63”(儿子辈)

6)种植用““杂交组合Bt汕优63种子”种植生产的食用“杂交组合Bt汕优63稻米”(孙子辈)

“原始转化事件TT51”(转基因)不是一个审定品种,而是转转给转进去cry1Ab/Ac基因称之为转基因株系TT51-1,命名为Bt华恢1号。

中国农业科学院资深研究员佟平亚在科学网博客公开发表文章揭露: ”华恢一号不是一个审定品种,而是转转给转进去cry1Ab/Ac基因称之为转基因株系TT51-1,命名为Bt华恢1号。华恢一号作为配制三系杂交稻的一个恢复系,既没有经过有关部门正式审定,也没有在生产上种植的记录“!

佟屏亚,转转上演活报剧——华恢一号进美国!,科学网博客,2018-02-08

http://blog.sciencenet.cn/blog-413-1098981.html 只有用《申报书》申报的“转基因Bt汕优63”食用稻米加工大米“真样品”

《申报书》申请的《项目名称:转cry1Ab/Ac基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63》,为此相关的“食用安全性”与“致癌性”毒理学试验当然都应当是喂养用“抗虫杂交稻组合Bt汕优63”种子种植生产的食用“转基因Bt汕优63稻米”(孙子辈)加工的大米喂养做的毒理学试验!

如果不是用食用“杂交组合Bt汕优63稻米”(孙子辈)加工的大米,而是用“培育华恢1号的原始转化事件TT51”(转基因)(祖父辈),喂养做毒理学试验,就是科学不端、学术腐败、低劣用“假样品造假试验”,相当于以“父亲辈”健康与“祖父辈”健康比较来断言“孙子辈”健康!

《申报书》附录中湖北疾病预控制中心接受华中农业大学委托完成的《明恢63(Bt)稻谷大鼠三代繁殖试验》报告(日期:2003年12月29日)

依据《中华人民共和国政府信息公开条例》提出申请,北京食品安全志愿者获得了该《试验报告》全文复印件。

首先必须强调,华中农业大学送检的“试验材料”不是《申报书》中申报的“转基因Bt汕优63稻米”,而是“明恢63(Bt)稻谷”!

《明恢63(Bt)稻谷SD大鼠三代繁殖试验研究报告》中的这个“明恢63(Bt)稻谷”是什么?

2009年获得农业部“安全证书”的是华中农业大学培育的转cry1Ab/cry1Ac基因抗虫水稻“华恢1号”及杂交种“Bt汕优63”,不是“明恢63(Bt)稻谷”!那么这个“明恢63(Bt)稻谷”是什么?

对《申报书》前边的剖析已经揭示:

《申报书》为“Bt汕优63”申请“安全证书”的4个步骤涉及5种作物:

1)“明恢63稻米”:作为“转化用受体品种”的非转基因亲本“明恢63稻米”:“试验用受体植物品种(或品系)名称:恢复系明恢 63。明恢63是以 IR30×圭630 杂交,于 1981年春育成的优良恢复系。”(祖父辈)

2)“原始转化事件TT51”(转基因):培育华恢1号的原始转化事件TT51(转基因)(父亲辈)

3)“无标记基因株系TT51-1”:“通过自交分离获得的等同于华恢1号的无标记基因株系TT51-1”(转基因)(父亲辈)

4)“不育系稻米珍汕97A”(非转基因)

5)“杂交组合Bt汕优63”(转基因):以转基因“华恢1号”为父本,与不育系非转基因稻米“珍汕97A”为母本,杂交产生种植用转基因杂交组合“Bt汕优63”(儿子辈)

6)种植用“杂交组合Bt汕优63种子”种植生产的食用““杂交组合Bt汕优63稻米”(孙子辈)

非常显然,《明恢63(Bt)稻谷SD大鼠三代繁殖试验研究报告》中的这个“明恢63(Bt)稻谷”绝对不是种植用“杂交组合Bt汕优63种子”种植生产的食用““杂交组合Bt汕优63稻米”(孙子辈),而只能是培育华恢1号的原始转化事件TT51(转基因)(父亲辈),故意误导湖北省疾病预防控制中心用“假样品造假试验”。

《申报书》附录:华中农业大学委托中国疾病预防控制中心营养与食品安全所完成的《TT51(华恢1号)大鼠90天喂养试验报告》确认试验材料系TT51(华恢1号)是货真价实“假样品”!

依据《中华人民共和国政府信息公开条例》提出申请,北京食品安全志愿者获得了该《试验报告》全文复印件。

中国疾病预防控制中心营养与食品安全所2007年4月24日接受华中农业大学委托于2008年5月21日签发的《TT51(华恢1号)大鼠90天喂养试验报告》确认: “样品数量:TT51(华恢1号)200Kg+亲本对照(明恢63)200 Kg”;

“TT51(华恢1号)稻米掺入饲料喂饲大鼠90天,动物活动、生长未见异常,被毛浓密有光泽。与亲本稻米(明恢63)比较,未发现TT51(华恢1号)对试验大鼠体重、食物利用率、血液学指标、血生化指标、脏器重量、脏体比以及组织病理学观察有生物学意义的改变。”

“TT51(华恢1号)为华中农业大学开发的转crylAb/Ac基因抗虫水稻,依照“《农业 转基因生物安全管理条例》及其配套规章的有关规定,华中农业大学委托中国疾病 预防控制中心营养与食品安全所对该稻米进行转基因食品食用安全性检验--大鼠90天喂养试验。”

“1.1受试样品:TT51(华恢1号)及其亲本明恢63水稻由华中农业大学提供,中国农业科学院植物保护研究所进行分子特征确认,农业部农业科技发展中心发送。样品为水稻原粮(种子),由北京市房山区利民粮食加工厂脱壳加工成稻米用于实验。”

“试验所用饲料均由北京科澳协力饲料有限公司配制 提供,合格证号:SCXK(京)2005-0007。试验饲料除用稻米(转基因稻米华恢1号、 亲本稻米明恢63)代替基础饲料中玉米、麦魏粉(次粉)和面粉外,其它组份与基础饲料均相同(见表1)。”

“稻米在饲料中的含量参考中国人群膳食中 稻米的比例和试验用饲料的营养平衡等因素,按照最大暴露量的原则进行设计,最 高掺入量为70%,下设2个剂量分别为掺入量的1/2、1/4。基础料对照组用基础饲料; 3个亲本稻米对照组分别掺入明恢63稻米17.5%、35%、70%;3个转基因稻米组分别掺 入TT51(华恢1号)稻米17.5%、35%、70%。配制后的试验饲料经北京市营养源研究 所分析,除粗纤维少于基础饲料外,蛋白、脂肪、灰分、钙、磷等主要成分与基础 饲料无明显差异(见表2)。” 表1证实,试验组三个剂量组(17.5%组、35.0%组、70.0%组),除了“转基因TT51(华恢1号)”外,还添加“玉米、次粉、大豆粕、面粉、秘鲁鱼粉、草粉、磷酸氢钙、大豆油、石粉、酵母粉、添加剂、食盐”。

这确凿证实: 中国疾病预防控制中心营养与食品安全所接受委托完成的《TT51(华恢1号)大鼠90天喂养试验报告》中的“试验材料”不用《申报书》中申报的“转基因Bt汕优63稻米”(孙子辈)加工的大米,而用“培育华恢1号的原始转化事件TT51”种子(父亲辈)“假样品”! 更有甚者,他们故意不用原态“转基因TT51稻米”种子,而是添加未鉴定身份(转基因/非转基因)“玉米、大豆粕、大豆油”,也未检测农药残留,故意掩盖转基因饲料组与非转基因亲本稻米影响差异! 华中农业大学《申报书》声称“华恢 1号和原受体品种明恢 63 进行营养分析比较,两者营养成分基本一致”是造假结论!

华中农业大学《申报书》的项目名称与申报目的:“转 cry1Ab/Ac 基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63在湖北省生产应用的安全证书”,清楚表明是为“抗虫杂交稻组合Bt汕优63在湖北省生产应用获得“安全证书”,而不是为“培育华恢1 号的原始转化事件为 TT51,通过自交分离获得的等同于华恢1号的无标记基因株系为TT51-1”在湖北省生产应用获得“安全证书”!

华中农业大学提交《申报书》时,非常清楚评价“转基因植物与受体或亲本植物在对人类健康影响方面的差异”理所当然是“转 cry1Ab/Ac 基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63”稻米与其亲本稻米“对人类健康影响方面的差异”,而不是“培育华恢1 号的原始转化事件为 TT51,通过自交分离获得的等同于华恢1号的无标记基因株系为TT51-1”与其亲本稻米“对人类健康影响方面的差异”!

然而,华中农业大学《申报书》确认不是评价“转 cry1Ab/Ac 基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63”稻米与其亲本稻米“对人类健康影响方面的差异”,而是连审定品种都不够格的“对华恢 1号和原受体品种明恢 63 ”“对人类健康影响方面的差异”,确凿证实华中农业大学用“假样品造假试验”!

华中农业大学《申报书》确认: “二、项目内容摘要对华恢 1号和原受体品种明恢 63 进行营养分析比较,两者营养成分基本一致。”

“农业部农产品质量监督检验测试中心(武汉)进行的粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰份、维生素 B1、维生素 B2 和 17 种氨基酸等营养成分的含量分析的结果也显示转基因水稻华恢 1 号与其亲本无显著性差异。”

"3.3.6.2 转基因水稻及其产品的主要成分的生物利用率:... 转基因水稻与非转基因水稻在营养成分上无明显差异,表明转基因水稻不会因为外源基因的插入影响其主要成分的作用。" 证实上述所有比较都是“转基因水稻华恢 1 号与其亲本”之间的营养成分比较,而不是“转 cry1Ab/Ac 基因抗虫杂交稻组合Bt汕优63”及其亲本之间的营养成分比较!

不同地区、不同年代、不同条件下种植的转基因Bt蛋白表达水平不同

《申报书》确认: “3.1.3 目的基因表达与目标性状表现的稳定性:对华恢 1 号进行 Western 杂交分析表明,其叶和种子等器官中 Cry1Ab/Ac 杀虫蛋白约占可溶性蛋白总量的 0.01%。通过 ELISA 检测华恢 1 号在不同地点(福建、湖北、安徽),不同时期(分蘖期、拔节期、齐穗期和成熟期),以及不同组织/器官(茎、叶、根、谷粒)中的 Cry1Ab/Ac 蛋白浓度证实,该蛋白在所有生长时期和所有主要组织/器官中均有表达。Cry1Ab/Ac 蛋白在茎、叶、根、谷粒的含量分别为 1.26~1.83 μg/g、1.88~2.36μg/g、0.25~0.92 μg/g、1.58~1.85 μg/g,且分蘖期及拔节期的表达水平高于齐穗期和成熟期。”

“3.3.2.3 Cry1Ab/Ac 蛋白在植物中的含量:另一个与蛋白过敏性有关的重要因素是,在食物中的含量。华恢1号水稻各组织中Cry1Ab/Ac蛋白平均表达量为:茎中1.4 μg/g,叶中2.1 μg/g,根中0.25 μg/g,稻谷中2.0 μg/g。... Cry1Ab/Ac 蛋白在转基因稻米中存在水平很低,其含量低于可溶性总蛋白含量的 0.01%。因此,Cry1Ab/Ac 蛋白不符合蛋白过敏原的一般性特征。” 这证实,对转基因Bt稻米(或任何转基因Bt作物)做“食用安全性”毒理学试验时,对试验材料必须检测转基因Bt蛋白表达水平,确保试验材料转基因Bt蛋白表达水平代表食用“转基因Bt稻米”(而不是种植用种子)一般情况,避免研发单位故意选择送检低表达水平样品。

转基因Bt稻米“食用安全性”毒理学试验必须用经蒸煮加工的试验样品: “3.3.2.4 外源基因表达蛋白质消化稳定性研究:... 已知的蛋白过敏原通常在加热和加工过程中能保持稳定,因而不易被烹调或其它加工过程破坏。对 Cry1Ab/Ac蛋白的热稳定试验表明,该蛋白在加热20 min后无明显降解。但是,本研究中未对加热后的蛋白的活性进行检测。根据通常情况,蛋白在加热处理后,容易变性,而失去生物学活性。并且通常变性后的蛋白更容易被消化。结合以上的模拟胃肠道消化试验,该蛋白在消化液中极易被消化,因此,其加工后在体内可以很快被降解。综上所述,华恢 1 号转基因水稻中的 Cry1Ab/Ac 蛋白具有致敏性的可能性很小。” 稻米作为人类主食时,采用蒸煮加工。因此,转基因Bt稻米“食用安全性”毒理学试验必须用经蒸煮加工的试验样品,用同时用经蒸煮加工的试验样品,而非仅使用未经蒸煮加工的转基因Bt稻米,否则无法客观试验经蒸煮加工转基因Bt稻米的健康影响。

张启发《申报书》报告的“食用安全性”与“致癌性”毒理学试验都是“假样品造假试验”

《申报书》确认: “二、项目内容摘要:... 对华恢1号和原受体品种明恢 63 进行营养分析比较,两者营养成分基本一致。用华恢1号生产的稻谷进行的动物食用毒理学试验(包括急性毒性试验、三项致突变、传统畸形、三代繁殖、慢性毒性和致癌试验等)证实:华恢 1 号稻谷对受试的大鼠或小鼠以及它们在任何一代的胚胎没有急性、进行性或不可逆性毒性和致畸、致癌作用。”