主体逻辑、算法统治与资本命名

——兼议马克思对黑格尔逻辑学的扬弃

许光伟,胡 璇*

(江西财经大学经济学院,南昌330013)

【作者按语】对资本恶的学理化研究涉及方方面面。重要之处也许在于确认,主体逻辑与资本逻辑是亦历史亦逻辑的工作关系。一方面,当主体处于逻辑考察状态时,所面对的是资本逻辑的真实发生史,而以“结构-发生”逻辑面貌和“发生-结构”之阶级事实相互呼应;另一方面,在对主体逻辑进行历史状态的考察时,资本作为“逻辑”,是异化发展之根据。主体在异化逻辑约束下的历史发展状况乃意味着推翻资本统治,成了劳动主体获得解放的必要条件。“空山不见人,但闻人语响;返景入深林,复照青苔上。”要之,《资本论》中处理主体逻辑与资本逻辑结合的方式是特别的:一为“人的商品”起点和分析线索,一为“物的商品”起点和分析线索;在分析理路上,这形成“人论”和“物论”的艺术联合。这种巧妙性又在于对历史现象学“知的迷雾”的破除:执着于历史的现象实证和术语推理,执着于历史运动的表层联系的解释,从而总是忘记规律是来自逻辑的深层结构,并且总是来自历史行动本身。可见,只有是“人的商品(主体逻辑)—物的商品(资本逻辑)”,才能对人类所面对的阶级社会的历史剥削问题予以彻底的解决——为着寻求解放之路的解决,而这也是政治经济学批判的总理路和工作总指向。为此,理论提出“人的商品”问题意义重大,它恰当启发了“经济学如何研究人”;在新时代际遇下,为着响应党的二十大报告提出的“人民主体论”,这一理论动议尤其值得重视。——试以此按语回应程言君教授“再论《资本论》逻辑起点范畴是‘劳动力’商品”一文的思想价值:既是对其论证思路的学术敬意,也作为一个探索性的答复。(许光伟草于2023年1月3日)

摘 要:在资本研究的问题上,马克思以历史主体重建了黑格尔的精神主体,引出劳动过程文明规划议题。针对黑格尔逻辑二重性路径的研究,马克思建构历史特殊性的劳动二重性,启动由主体路线主持资本命名规范的结构化命题,并据此触发对算法工作原理的批判。资产阶级学说沿着理论现象学——实用现象学——数理现象学——景观现象学之路前行,以普世价值逻辑对物象现实进行操作,结果是,人类由此进入经济神秘化阶段,是以资本范畴实现了主体逻辑(质)与算法统治(量)的统一。这给予中国特色社会主义政治经济学资本研究重大理论启示:必须运用历史逻辑、理论逻辑、现实逻辑三者统一之强大思维工具,在充分发展主体逻辑的同时,于公有制社会主义架构内更好发挥资本的社会主义经济潜能。

关键词:马克思;黑格尔;主体逻辑;资本逻辑;算法统治;母财;资财;中国特色社会主义政治经济学

一、导论:马克思主义主体逻辑

马克思的劳动概念是主体规定性的启蒙,并作为唯物史观的基本术语。劳动是总体而有机的实践化规定,这意味着劳动的内容、形式不断地更新,沿着劳动发展的内在理路,主体逻辑得以展开。马克思关于劳动、资本的思想是从具体的、历史的社会实践及社会关系中概括出来的,与黑格尔从抽象的“绝对精神”出发的思路不同,并对之进行了批判。故此,“从‘劳动’的角度出发进行的传统的肯定性批判,非但没有指向对资本主义社会形态的超越,反而将资本主义所特有的财富与劳动形式,实现、投射到了所有历史与所有社会中。这种投射阻碍了对社会特殊性的思考(在这一社会中,劳动扮演了一个独特的、建构性的角色),同时也模糊了对这一社会的可能的超越的性质。”[1]76

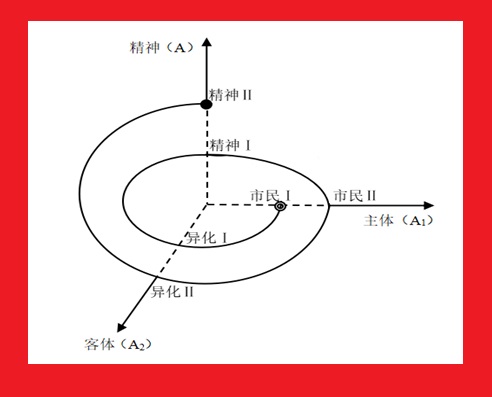

对黑格尔而言,无论主体抑或资本运动都是精神的产物;所谓精神,即贯彻“主体一般(A)”(黑格尔的主体一般乃是统治一般)之规定。由此,“精神的主体现象学”(它的逻辑学规定是“精神的历史现象学”)是主体(规定)与资本(规定)的真正起源,黑格尔《精神现象学》是资本理论的现代出场。在这一著作中,黑格尔以逻辑二重性实现对资本本质命题确认的同时,也带来思辨的神秘:一是神秘化道路向系统的运动转化,二是令资本全身投入“普遍永恒的”统治秩序,以此掩盖资本历史性质。黑格尔混淆主体逻辑与资本逻辑,这是由其阶级立场决定;本文将黑格尔的这一研究界定为资本的“逻辑二重性”:资本恶(主客对立的社会主体)和普遍永恒资本(主客同一的超历史投射)。方便起见,对自行运动的事格化的资本实体考察引入图1思路。

黑格尔逻辑的三个不同维度——主体、客体、精神——可谓绝对精神的肯定(正)、否定(反)、否定之否定(合),构成精神运动圆圈。“圆圈逻辑”是黑格尔特有的,使其拥有极为特殊的运动观和矛盾观。“同一的主客体”运动的过程生出一分为三的逻辑构造,定格图中“神秘的坐标系”,——仿佛主体沿着“个别(A1)→特殊(A2)→一般(A)”路线予以呈现。但是,黑格尔的主体决没有在精神的运动领域内停留下来,在确证绝对精神矛盾运动的同时,黑格尔也把逻辑的运动引入到精神的活动中。即“在黑格尔那里,否定的否定不是通过否定假本质来确证真本质,而是通过否定假本质来确证假本质或同自身相异化的本质,换句话说,否定的否定是否定作为在人之外的、不依赖于人的对象性本质的这种假本质,并使它转化为主体。”[2]110

图1黑格尔混淆主体逻辑与资本逻辑的工作模型

在马克思看来,黑格尔“只是为历史的运动找到抽象的、逻辑的、思辨的表达,这种历史还不是作为一个当作前提的主体的人的现实历史,而只是人的产生的活动、人的形成的历史。”[2]97与黑格尔不同,马克思的《<政治经济学批判>导言》直接阐明:“摆在面前的对象,首先是物质生产。在社会中进行生产的个人,——因而,这些个人的一定社会性质的生产,当然是出发点。”[3]1“在社会中进行生产的个人”可谓马克思主义主体逻辑之主体,“一定社会性质的生产”可谓马克思主义主体逻辑之劳动过程文明规划。从通史路径看,资本逻辑仍然根植于主体逻辑,体现在主体与所有制的社会历史互看与劳动过程及生产方式的结构互看中,我们以主体逻辑I表示;其历史表达是“宗法统治+算法统治”下的主体个别与主体异化。与之相反,主体版的重建个人所有制是主体逻辑II的工作表达与发展指向,是为走出阶级、消灭阶级的实践行动启航,根本宗旨乃实现人的自由全面发展。总体而言,通过对现实的感悟与对历史的研究,马克思从根本上是区分主体逻辑与资本逻辑的,——这是对马克思批判理论的再阐释。

图2马克思区分主体逻辑与资本逻辑的工作模型

依照马克思的考察路径,主体一般(劳动历史状况)由劳动者“历史总体性规定(A)”所表征,引出A1和A2的轴关系的审视——建立主体对自身客体关系的社会历史观照(所谓“人贵自知”)。其表明:A1(主体生活)和A2(物质生活)彼此之间相应不是个别→特殊或反向的特殊→个别的发展关系,乃是主客互看的历史斗争关系。从而如图2所示,马克思站立自然历史过程高度上探求劳动者主体地位与劳动解放之道,因而看到人类劳动是劳动者主体和客体都参与进来的一种目的论设定过程,主体自觉性和类本质在这一过程得以彰显。从通史路径看,资本主义生产方式是沿着“简单劳动——异化劳动——雇佣劳动”的圆圈形式运动。阶级二元对立关系形成,社会分化为两大对立阵营:资产阶级(统治阶级)和无产阶级(被统治阶级)。马克思站在无产阶级革命者的立场上对待阶级社会工作区间内的劳动发展乃至资本主义劳动问题,以此展开对于雇佣劳动社会状况的历史的经济的调查。“从马克思对资本概念的初步规定中可以清楚地看见,资本无法以物理的、物质的方式加以充分理解,也即理解成楼宇、资料、机器及资本家持有的货币;相反,它指的是一种社会关系的形式。”“他的分析表明,资本主义所特有的社会关系是一种非常独特的类型——它们拥有了黑格尔赋予精神的那种属性。正是在这个意义上,黑格尔所设想的历史主体存在于资本主义中。”[1]87在方法论上,《资本论》以生产范畴及劳动过程来呈现隐藏于客体化的实践形式背后并决定劳动的经济社会关系;同时,马克思并未将资本等同于抽象人性或任何社会群体,而是依据社会关系的结构对其进行分析,最终揭示了资本的本质和资本主义阶级关系,并在此基础上提出重建个人所有制命题,以之为通向共产主义的路标。这锁定唯物史观域内的主体逻辑理解,马克思实则将其一分为二:主体逻辑I与主体逻辑II。从局限于黑格尔思想场域的主体逻辑I的阶级生成与阶级进化,进到扬弃黑格尔思想场域的主体逻辑II的走出阶级乃至消灭阶级,所形成阶级之历史进程内在锚定经济形态社会的发展方向。

简短小结:(1)资本特性决定资本行为,如何正确认识和把握二者?一是从被统治阶级的“他视”,二是从统治阶级的“自视”两个视角进行;前者可直接界定为“主体逻辑”,对于资本研究而言,后者则可以界定为“资本逻辑”。(2)资产阶级学者普遍乐意将资本装扮成资本逻辑和主体逻辑的统一,这样就有了主客同一的逻辑;进一步,更由于主体逻辑对于资本逻辑的统治原则的实际服从,使得资本逻辑直接表现为“阶级逻辑”,而主体逻辑本身则沦为“统治工具”和“统治形式”。(3)资本逻辑和主体逻辑本身是相互对峙的关系。故而《资本论》逻辑是斗争的,不是解释的性质。(4)主体逻辑与资本逻辑是亦“历史”亦“逻辑”工作关系:一方面,当其处于逻辑考察状态时,所面对的是资本逻辑的真实发生史,而以“结构-发生”的逻辑面貌和“发生-结构”的阶级事实相应对;另一方面,在主体逻辑处于历史考察状态时,资本作为“逻辑”,乃是异化规定的发展,主体是在异化逻辑约束下的历史发展状况,这意味着推翻资本统治成了劳动获得解放的必要条件。

二、黑格尔逻辑研究的意义和不足

如上指出,黑格尔对逻辑学的探究分为两个层次:“精神现象学”(精神的主体现象学)和“逻辑学”(精神的历史现象学)。在黑格尔看来,“精神现象学”是资本(规定)的真正起源;毕竟,“资本”仅仅是自我意识运动的精神产物,依靠“辩证的运动”展示本质,而不是所谓的“自我本质呈现”。现象学满足在现象域内自我兜圈子,其忽略的正是矛盾的运动规则。基于历史唯物主义的工作颠倒看,黑格尔的逻辑学探究实际只有一个真正的范畴,即主体统治,经济存在乃至资本仅仅是存在的理念化——物欲的最高进化阶段;由此他认为:“存在仅仅是概念的朴素的、缺乏中介性联系的直接状态,本质仅仅是概念在他物规定这种中介性联系中的间接状态,只有概念本身才是自身和自身联系并返回自身的自在自为状态。概念除了是存在和本质的真理之外,还是‘存在与本质的统一,而且包含这两个范围中全部丰富的内容在自身之内。’(盖因)这种表述强调了概念的具体性、总体性乃至全体性。”[4]显然,算法统治正是主体统治社会量的形式和系统化的规定。或者说,算法统治形式正是上述“黑格尔概念”的现实载体,——整体对个体的统治。“黑格尔从理性的‘自我矛盾’里发现了概念超越和打破自身界限、不断自我创造和自我生成的内在生命力,认为精神的矛盾性,构成了‘思维规定的内在否定性、自身运动的灵魂、一切自然与精神的生动性的根本’。”[5]这是黑格尔的伟大贡献:他以独特的方式表征的资本固有的矛盾全过程性的存在,这正是现象经由矛盾发展达到本质的辩证过程。可见,黑格尔精神现象学的核心要义在于规定矛盾,这是精神现象学区别于现象学过程的本质特征。

说到底,资本恶作为资本历史运动的矛盾根,乃是黑格尔所明示了的。“黑格尔是站在现代国民经济学家的立场上的。他把劳动看作人的本质,看作人的自我确证的本质……黑格尔唯一知道并承认的劳动是抽象的精神的劳动。”这意味着,“他只看到劳动的积极的方面,没有看到它的消极的方面。劳动是人在外化范围之内的或者作为外化的人的自为的生成。”作为科学的哲学王,“黑格尔把一般说来构成哲学的本质的那个东西,即知道自身的人的外化或者思考自身的、外化的科学,看成劳动的本质……(以至于)黑格尔认为那只是哲学的行动。因此,他的科学是绝对的。”[6]这导致黑格尔的逻辑学相比他的精神现象学(理论)原则而言,具有本能的退却和固有的理论保守性。“黑格尔的逻辑主义在着眼于历史的同时却遗漏掉了其中最重要的东西,即现实的人及其感性的实践活动,进而其思辨的辩证过程表现出齐泽克所言的‘无主体’特质。”[7]在提出资本本质恶的命题同时,黑格尔也极力鼓吹“普遍永恒资本”,视其为“超历史的存在”。这引起马克思的注意,并着力展开批判。鉴于此,为了弄清楚资本本质命题,必须深入考察黑格尔逻辑二重性的意义和不足。

1.资本统治的特质规定性:精神现象学的矛盾真实(规定)。其包括三层意义:(1)“恶是本质”的命题。黑格尔对本质的规定就是根据,是“矛盾根据=哲学根据”的规定。“本质之所以是本质的,只是因为它具有它自己的否定物在自身内,换言之,它在自身内具有与他物的联系,具有自身的中介作用。因此本质具有非本质的东西作为它自己固有的假象……所以,本质的范围又是发展了的矛盾的范围,这矛盾在存在范围内还是潜伏着的。”[8]247(2)对“恶=矛盾”的设定。黑格尔对矛盾的本质规定依托“精神存在者”进行。这个唯一的存在者肯定了矛盾规定性是一种运动的真实;这意味着,资本恶的特质规定对于一般财产关系而言,它的意义不过是向存在规定输送矛盾。(3)对“矛盾运动圆圈”的筹划。在黑格尔看来,运动的本质同样就是运动的矛盾规定。不过,黑格尔仅局限于思想运动的矛盾圆圈筹划。黑格尔把矛盾规定为“哲学根”,认为这同时也就是“矛盾根”本身,从而,思想在自己的领地自我绕圈,——这就是精神现象学全部运动的根据。

2.恶无限、真无限:逻辑学的运动虚假(规定)。圆圈逻辑使得黑格尔拥有极为特殊的运动观和矛盾观。黑格尔的主体决没有在精神的运动领域内停留下来,在确证绝对精神矛盾运动的同时,黑格尔也把逻辑的运动引入到精神的活动中。然则,“一旦我们把《精神现象学》抛到一边,那么《逻辑学》便成了黑格尔体系之惟一严格的、自我证明的辩证法。”[9]黑格尔矛盾规定一旦受制于概念辩证法,就倾向于将“恶有限(剩余价值生产)—真无限(平均利润率)”的历史过程转义为“恶无限—真无限”的逻辑运动。这意味着,推理的神秘性整体上使精神现象学服从于进行主体统治的逻辑学,也就导致在黑格尔体系中被称之为“历史”的东西,沦落为依赖性的规定。

3.所谓普遍永恒资本:指示纯量(算法)的统治,又为“资本的伪生产性”打掩护。从思想的源头看,不是别人,正是黑格尔本人率先把劳动与资本的主体性合二为一,将其看作历史同一的生产性质,以此遮蔽“被统治性”与“统治性”的阶级内涵的殊异。顺着这个思路,黑格尔的“资本恶”命题内含四重规定,只不过均是量的统治的意义:(1)自我意识运动,(2)异化原理,(3)否定性的辩证法,(4)“恶是动力”(命题)。这是“特殊的统治”,黑格尔从中引出积极而乐观的看法。它否认资本统治下对抗性矛盾的现实存在,仿佛普遍永恒资本正是克服自身弊端的运动过程。于是,“黑格尔的‘理性的狡诈’的卑鄙伎俩”就在于认定:“从资本的立场看,显示在主客体同一的假定中的哲学神秘化,是这种客观的但无疑是荒谬的矛盾关系的必然结论。因为我们所谈论的这种矛盾,只能按照那种仍然完全适合于资本的结构规定,被认作社会新陈代谢控制的永恒方式。”相应,“这就解释了为何在有着质的不同的高水平上重建劳动主体同他的活动的客观条件的统一,这种实际上可行的补救措施,必然被变形为完全神秘的‘同一主客体’的假定。”[10]419

这当然是明显的谬论,进而触发三种议论:一是思想本质的二重运动问题。首先,思想本质以本质的独立为前提。其次,本质决不外在于现象,而是和外在实在连通的概念运动的复归;在这种意义上说,独立的本质规定又是非独立的。一方面肯定本质是独立的实体关系、构成事物中永久的东西,一方面又强调本质一定呈现为自己的现象,这一过程甚至是无条件的、自动的,这构成了黑格尔特别的“二重本质观”。就第一重本质观而言,“本质论的本质”通过把本质的质料直接说成是“矛盾本身”,指明了实存的根据,这是对内在必然性的一种设定的行动,它在方法论上确认了资本I-资本II在整体意义上的运动存在;就第二重本质观而言,黑格尔认为“不是直接从‘直接性’‘肯定性’‘同一性’出发,而是必须要经过异化即‘间接性’‘中介性’和‘否定性’等环节,然后再通过否定之否定,实现从A到非A的过渡。”[11]正是基于这种自我否定的本质,黑格尔的认识论内在地指向一种总体性的结构,其中“在感性确定性中所设定的一方是简单的、直接的存在着的东西或本质,即对象。而所设定的另一方便是那非自在存在,而要通过一个他物才能存在的那种非本质的、间接的东西,即自我。”[12]73这是纯粹逻辑运动的抽象一般的本质。进一步,黑格尔的这种本质认识被认定是逻辑学的返回运动的概念本质。“概念论的本质”倾向于否认资本I(作为“历史资本”的规定)和资本II(作为“总体资本”的规定)之间客观具有的质性区别,从而这里,“黑格尔基本上操持一种‘解释学的辩证法’……(其)解释学立场忽略了所谓本质即‘对象存在’与‘对象思维’的内在关系,相应地,也忽略了所谓现象是对象存在与对象逻辑的‘全体统一’。”[13]

二是有关于“两种无限理论”的批判。黑格尔的思想本质(思想实体)以颠倒的形态规定着外部世界“矛盾真实”的运动性,其动态过程包括三个环节:历史矛盾关系(有限)——恶趋势(矛盾运动的普遍趋势)——真趋势(矛盾运动的无限趋势),可称之为“逻辑I”。与之不同,概念运动本质指向“运动的虚假形式”:这是黑格尔将本质第一重运动规定以纯逻辑形态应用于量的范围之内,进一步得到第二重运动规定的结果。它同样包括三个运动环节:个别(有限)——特殊(恶无限)——一般(真无限),可对应称之为“逻辑II”。不明真相的人们误以为:黑格尔设定“恶无限是真无限的一个有待扬弃的环节”,用在《资本论》中的实例即是“剩余价值生产→资本积累”“资本循环→资本周转”以及“简单再生产→扩大再生产”。同时,“资本的真无限与恶无限及其辩证关系还塑造了合乎资本内在要求的拜物教思维。”[14]很显然,这些发展不是纯粹量的运动,而是质料自身矛盾关系的社会发展。黑格尔的不足之处正是试图用特质的量的规定掩盖质料自身矛盾关系的社会发展,从而使得黑格尔逻辑学具有掩盖真实逻辑与虚假逻辑的工作倾向性。须知,在黑格尔的思辨逻辑体系中,“绝对精神由于自身的矛盾从而具有生命力和创造力,矛盾使它离开自身,展开为自然现象,再到精神现象,最后又凯旋回归自身……整个历史进程就是绝对精神有目的地实现自身逐渐生成的过程。”[15]不过,“尽管黑格尔以思辨逻辑在绝对中最终实现了矛盾的扬弃,但是,在现实中,精神的辩证统一运动作为‘共在’模式只能是一种不能彻底扬弃矛盾、对立、差别的否定性运动过程。”[16]因此,尽管黑格尔试图将“两种无限理论”归纳为逻辑I与逻辑II的统一,但它实则只指示逻辑II;相较而言,逻辑II本身是运动的虚假,逻辑I才是矛盾的真实。盖因逻辑II的运动演进理路始终停留在“自我意识”为起点与终点的逻辑圆圈之内而无法突破形式的牢笼,致使其始终不能通过否定性的辩证法扬弃异化而回归其“自由”本质。

三是解决矛盾神秘性的出路问题。沿着普遍永恒的路径,可以认定:“资本本身既不是善的,也不是恶的,它是‘不确定的’。然而,当与人类抱负相连的人类条件开始拒绝其无情的自我扩张动力时,资本的不确定性在总体上变成了一种极大的破坏力量,并在有利的历史环境中使之与积极的进展相竞争。”然则,“资本的普遍化趋势长期以来一直是一股不可抗拒的力量,而且,从某些角度看,也是一股有益的力量。这就是为什么资产阶级哲学的经典著作会把‘大恶’视为达到‘善’的工具。”尽管如此,“然而,从资本的立场看,他们不得不省略必要的历史条件。”[10]229-230这是问题的一面。问题的另一面是:对黑格尔而言,资本辩证法乃是纯粹的思维结构,“对资本辩证法做严格黑格尔主义的解读将会把资本精神化,因而赋予它洞穿所有物质并把它吸收到自身的自我增殖运动中的力量。”[17]这似乎已不是“实体即主体”抑或“主体即实体”的问题了。最终,这里编织起“巨大的圈套”:概念的狡诈(逻辑二重性)——矛盾的狡计(本质的二重运动)——逻辑的伪饰(辩证法的神秘)——理性设计的狡猾(无限概念)。狡猾的矛盾运动在规定性上是为了逃避行动,其成就了黑格尔的“矛盾辩证法”:一方面,以“绝对精神”和“自我意识”为逻辑出发点和运动的前提;另一方面,又着力打造关于矛盾运动的特质的量的规定,以致矛盾被认为是关于逻辑的最巧妙设计。通过这种设计,其想要达到的效果恰恰是:资本逻辑本身是一个通过“概念的圆圈运动”的自我规定和自我联系的永恒发展过程,所有存在形式均能够在资本的循环运动中被内在地关联,直至作为整体,拥有着那种把社会生活的一切要素吸纳到自身工作系统之中的无穷力量和无限手段。

是以马克思细致考察了黑格尔研究的第一重性(精神现象运动和主体的规定)和第二重性(逻辑学规定),从中确定完整的资本规定性,并重构思维和存在工作关系。此研究的必要性,犹如卢卡奇指出的:“黑格尔和马克思是在现实本身上分道扬镳的。黑格尔不能深入理解历史的真正动力。一部分原因是,在黑格尔创造他的体系时,这种力量还不能完全看明白……一部分原因是,他自己虽然极力想要突破,但仍然禁锢在柏拉图和康德的观点中,仍然禁锢在思维和存在、形式和内容的两重性中。”[18]这表明,黑格尔的逻辑二重性规定必然要被超越,替代它的是马克思在《资本论》中创立的科学体现历史二重性运动原则的“劳动二重性”。据此,马克思成功地实现一种革命行动的转化,最终“从黑格尔逻辑学中把包含着黑格尔在这方面的真正发现的内核剥出来,使辩证方法摆脱它的唯心主义的外壳并把辩证方法在使它成为唯一正确的思想发展形式的简单形态上建立起来。”[3]43

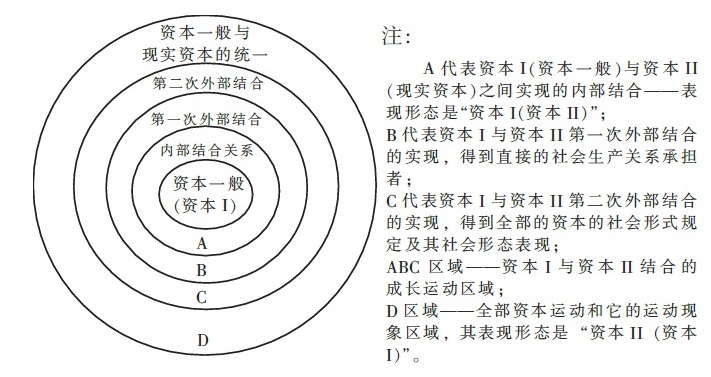

如图3所示,资本的本质理解式被建立为“资本I-资本II”。所谓资本I,乃体现历史运动原则的资本规定——或曰资本(矛盾运动)一般;所谓资本II,则指示现实资本(运动)。这样,由“资本恶”观照的资本乃是由资本I决定并反映资本I(阶级恶本质)的资本II及其结合运动,所谓资本I和资本II的结合,是完全展开了的资本逻辑及其各种各样的现实形式。资本恶(统一的阶级规定)内置在现实资本运动中,驱使并时刻掌控着运动本身:这是特殊的矛盾运动,这是马克思从黑格尔精神现象学运动规定中所能够继承到的全部能动的东西①。这一运动由此转化为社会历史的实际行动。《资本论》酝酿的工作模式是以深刻回应了“黑格尔-马克思”路径的资本研究,并作出彻底的内容更新。其历史二重性的工作意味着由改造精神现象学进一步转向改造黑格尔,最终彻底克服了黑格尔逻辑学的神秘性与科学上的不足。

图3《资本论》克服黑格尔逻辑学缺陷的实例表达

三、资本现象学批判:思想回顾与行动议程

以下考察现象学的理论史,目的是揭示黑格尔的矛盾工作性质与资产阶级现象学“非本质”“反本质”“假本质”诸种规定的截然不同之处,进而实现精神现象学(精神主体学或瓦解意义的现象学)和资产阶级通常意义的现象学的理论区隔,——此所谓论题之深化。为此,我们设定“资本现象学”为资产阶级经济现象学的理论范畴:划分内在成长的彼此联系的四种不同工作样态,并作为理论史分期的发展阶段,通过发展状况描绘,勾勒其总体的机理,落实现象学批判工作目标。

1.理论现象学:所谓“本质现象学”性质考辨。现象学是资产阶级对“理论”的狡辩。可是,这一理论狡辩在其一开始并不为斯密本人所认可。由于根植劳动价值论探究交换问题,又迫使人们要承认:“斯密的看不见的手,在哲学历史观的逻辑层面上,就是第一次在现代社会经济过程中确立不以人的意志为转移的社会经济结构和客观规律。”[19]55斯密不自觉地把本质同自己的现象形式对立了起来,这导致:“斯密本人非常天真地活动于不断的矛盾之中。一方面,他探索各种经济范畴的内在联系,或者说,资产阶级经济制度的隐蔽结构。另一方面,他又把在竞争现象中表面上所表现的那种联系,也就是在非科学的观察者眼中,同样在那些被实际卷入资产阶级生产过程并同这一过程有实际利害关系的人们眼中所表现的那种联系,与上述内在联系并列地提出来。”[20]斯密的“交换劳动价值论”和黑格尔的“精神劳动价值论”其实具有根本相同的形态,即是说:“黑格尔把诸个人生产商品的劳动当作劳动的现实化,斯密把雇佣工人为资本家生产商品的体制当作是自然的自由的体制,把雇佣劳动当作了自然的劳动。前者与后者在形态上是相同的,斯密的经济学和以此为基础(在此范围内)的黑格尔的哲学都是站在伪自然主义、无历史的立场上。”而与此同时,“马克思颠倒了黑格尔对劳动的理解,所谓‘在抽象的内部’或者‘在异化的内部’就是指黑格尔的劳动是被商品交换所规定的观念式抽象的劳动,这个劳动规定了劳动本身与劳动产品的分离=异化式的结合。黑格尔的‘理念’无非是进行这一观念活动的人的价值意识,黑格尔所看到的诸个人的‘现实态’正是这样的商品世界。”[21]然则,黑格尔不同于斯密或者说比之进步的地方是,他将本质和现象“彼此分立”的理解牢牢构筑于“性相一如”基础上,有效纠正了斯密的性相分裂观。

综上所论,斯密-黑格尔主义所缔造的理论现象学属于“本质现象学”范畴。其理论目的是反对单纯的现象研究,理论实质在于承认本质和现象之间矛盾性,超越“普世现象学”。斯密从资产阶级经济学家的立场上直观了这一矛盾,使得他相比之下,更为强调获得劳动的抽象一般性的认识重要性。鉴于此,可以认定:“斯密从交换关系中指认出来的劳动价值论,实际上是社会存在本质论即社会关系。”[19]52

2.实用现象学:从纯粹现象学到资本中性论。精神现象学作为黑格尔主义的象征,对资产阶级现象学起到了实际的“理论酵母”作用:例如,胡塞尔的现象学可以视为“黑格尔感召”的直接结果。继黑格尔、胡塞尔之后,现象学又不断地被复制、嫁接、繁殖,出现了一系列新的特质与趋向。实用现象学作为资产阶级实用理性的本质表现,所塑造的乃是“非本质现象学”规定。这就将理论现象学一般化、普世化,将经验和现象纯粹化,坚持“显体即本体”并用实践来引导并塑造人的情感和欲望。纯粹现象学是这一阶段的一个运动全程规定,所结出的理论果实——资本中性论——则进一步强化了对于本质和现象矛盾从实践上的全面排除。(1)“经验普遍性”向其高级形态“纯粹普遍性”的不断迈进,演化生成了一种胡塞尔式的纯粹(理论)现象学,“这种纯粹性是两方面的:一方面,这种‘纯粹性’是指一种摆脱了经验事实的‘纯粹’。另一方面,这种纯粹也是指一种独立于外部实在的‘纯粹’。”[22](2)由于单方面强调经验现象的重要性,这种“胡塞尔的现象学突出的是形而上学的,是反辩证法的、反对对于事物作历史考察的,与黑格尔对精神现象的辩证的历史的考察……正相对立。”[12]译者导言14(3)由于基于实践层面拒斥矛盾,其导致“要素价值论”这一多元主义取代“劳动价值论”,将目光停留在对资本功用性的关注上,以此回应现有的市场经济。这就有了“资本中性论”的工作结果:理论上的纯粹演变和落实为实践上的全盘实用主义化。(4)最终,“从思想资源上,他们或从黑格尔倒退到康德,将康德关于市民社会中合理利己主义的个人的思想大加发挥,或重复翻版洛克、斯密式的自由主义教条。”这就是资产阶级古典主义的全部理论面貌:其离开辩证的历史考察,满足于现象领域的兜圈,以现象为行动指南,——这在中性论者看来,不过是以一种非本质的理论眼光“津津乐道于早就为黑格尔所批判过的自由市场逻辑,将抽象的市场逻辑教条化、神秘化。”[23]

从纯粹现象学不自觉地藏匿本质与现象的矛盾,到继而演化成为对实践矛盾普遍性的否认,利用了黑格尔关于“同一的主客体”过程的运动神秘,仿佛现实运动也是无主体的、无矛盾的过程。实用现象学就其实质而言,不过是普世现象学的“实用版”(接入实践的工作版本),其理论拒绝的恰恰是“本质现象学”;由此导致用物的观点观察资本,又用物的独特性分析处理资本现象的总和运动。根据纯粹现象学和中性论,资本是一种极其普遍、普通又极为典型的生产要素;其进一步认为,资本同时是市场经济运行的一种基本要素,对其他生产要素的运动组合发挥着重要的甚至决定性的作用。然则,“资本要素价值论”成了彻头彻尾的“生产力的资本拜物教”。“要生产、要发展就离不开资本”乃至于“资本是生产力”“资本是生产要素”等实用主义的政宣,对剖析资本关系的特殊社会性质毫无帮助。资本之不可“消灭”,决不在于它是实用的,而在于源自“资本”二重性的逻辑错误。但是,黑格尔要说:虚假的二重性乃是非本质的规定,非本质的规定注定是要灭亡的。盖因“黑格尔哲学的真实意义和革命性质,正是在于它彻底否定了关于人的思维和行动的一切结果具有最终性质的看法。”[24]

3.数理现象学:普世理论与黑格尔对“数学理性”的批判。纯粹现象学的运动转折给新古典主义带来直接的理论生机,支持其重提理论普世性。须知,在斯密-黑格尔主义架构下,普世理论是受束缚的。实用现象学欲以强力突破束缚,却使理论沦为废墟,相应换得一个“有缺陷的普世现象”;尽管如此,它撕裂了恶面具,使中性论成为脱缰之马,踏上普世征程。这是第一重否定。新古典经济学总体上是以这个成果为基础的,但没有止步于此。为了全力使普世理论开拔,新古典经济学必须否定现象的绝对性,方便其在现象废墟上制作去矛盾化的“假面具”;并为此鼓吹“社会物理数学”,将之说成普世工具。而一旦完成这一点,现象本身是否属于“超历史的投射”已经变得不那么重要了,它反而是彼此依赖着的物量关系。于是完成第二重否定。

为了彻底否决“资本不是一种物,而是社会生产关系”的马克思声明②,新古典经济学家从物性假设方面不能够使用“生产资料”“生活资料”等简单直接的用语,并且无法规避矛盾的假设,迫使其一定要继续纠结于“资本”这个用语。然则,其转求“市场一般”,把它说成“数理的拟象”(实用物象的数学理性化),是为资本中性论之理论奠基③。因为一旦由数学理性主持资源配置,就免除了“市场操纵者”自我举证的逻辑麻烦,便于自圆其说。但是,你看黑格尔怎么说:“数学的目的或概念是数量,而数量恰恰是非本质的、无概念的关系。因此,数学知识的运动是在表面上进行的,不触及事物自身,不触及本质或者概念,因而不是一种概念性的把握。”黑格尔进一步认为:“这种知识的自明性完全是建筑在它的目的之贫乏和材料之空疏上面的,因而是哲学所必须予以蔑视的一种自明性。”[12]32可见,“数理现象学”已将本质与现象的矛盾之路严实遮蔽。其“反本质”之处在于不遗余力地鼓吹以中性论为背景的“市场神话”,从中引出“普世数理(逻辑)”。

这当然不能令黑格尔的理论答应④。盖因“现实的东西不是像数学里所考察的那样的一种空间性的东西……在这样非现实的因素里,也就只有非现实的真理,换句话说,也就只有些固定的、僵死的命题……所以数学知识也就是沿着同一性的路线进行的,因为死的东西,自身不动的东西,到达不了本质的差别,到达不了在本质上对立或不同一的东西,因而到达不了对立面向对立面的过渡,到达不了质的、内在的运动,到达不了自身运动。因为数学所考察的只是数量,或非本质的差别。”[12]32-33黑格尔一语中的!“效用价值论”作为资产阶级“理论创新”的成果,其用意在于将理性一网打尽,目的是将中性规定(包括要素中性、所有制中性)全部收入囊中。它以全盘虚假行动制造了自己的对立面——关于“普遍永恒资本”的矛盾理论;它实现了现象的自我撕裂,通过鼓吹“市场普世”,进一步将实践废墟化。这就是高度奴化的“主奴辩证法”!这就是完全不触碰异化劳动意识的“私有制理论神话”!由此,它将人性的“反本质现象学”完全暴露在阳光下了!

4.景观现象学:重回现象运动——本质何以立于废墟之中。在黑格尔看来,“思想的真正客观性应该是:思想不仅是我们的思想,同时又是事物的自身,或对象性的东西的本质。”[8]120古典主义令理论为废墟,新古典主义转而迫使现象为废墟,目的均是为了驱除本质;其结果是:本质非但未曾从体系内被驱逐,反而不请自回。以普世现象学的“数理版”为例,“亦即是说,新古典主义要完成一种绝对意义的本质经济学,即物自体的本体意义的经济学;就这一点来说,它是纯粹和超验的,无法和经验并行不悖。”“所以,‘无限者’(理性的化身)必须代替‘有限者’(有限的认识者)完成对‘无限对象’的考察。”[25]本质与现象同步,焉能够驱逐得了?一旦认清这一点,新制度学派即着手重建普世的现象工作。

首先,“在理论内容上,现代资产阶级经济学仍在继续贯彻萨伊教条、斯密教条等历史上的老教条,在理论形式上,则用数学逻辑替代理论逻辑,来掩盖在科学上的黔驴技穷。”[26]在新制度学派的理论家看来,需要“总把假象当真理”,拟制本质与现象的和谐统一。为此,其教导说:单单普遍永恒资本这一规定是不能作为观照资本运动的条件的,须知在真实世界中,“一种制度所宣称的价值和它的本质是不一致的,研究的结果总是表明制度表面的价值是一种虚构,制度的本质隐藏在其背后。”[27]这显然构成“假本质现象学”的分析范式。

其次,能否强令“社会物理数学”为“数理废墟”?科斯的回答是不可以,但应当用“现象的人性假设”替换“数学的人性假设”:一旦数学不能自我救赎,普世现象学“废墟版”便应运而生了。盖因唯有现象假设是现实的,是彻底承认废墟的,并且唯有这种彻底承认才能变理论废墟为理论普世。在此义项下,所谓第三重否定——针对第一重否定的工作形态回归,是指示“废墟重建”。然则,现象废墟的方法要义在于“从循环到操作”,“解释学循环不过是在数学循环中,数学循环则不过是在现象循环中。”“前者是实践的,后者是预设的。这样,数学仍然是替换历史而工作的经济学的实际教父。”结果是,“一切都处在循环中了。唯一不循环的东西是操作,因为它必须依据工作任务所需及时变换自己的具体操纵目标和对象,以至于无一现象运动能够处在物象之外。”[28]

再次,同样是现象考察,黑格尔在主奴辩证法中,坚持立足于主体,立足于人的实践活动去揭示存在的本质,强调:“正是在劳动里,奴隶通过自己再重新发现自己的过程,才意识到他自己固有的意向。”[12]148这是一种主体的真实身份契约,是基于主体统治的操作。新制度主义与之不同,其认定契约形式是呈现在社会经济最表面的现象,之所以“制度是中性的”,在于生产要素关系完全是一种知识契约,在于这种契约赋予生产条件的社会形式。其中,资本就是无数契约的产物,因而正是“资本中性论”的理论平台。

最后,通过以现象为教父,中性规定在表象关系领地完成了史上最大程度和最大意义的知识释放。其认定:无论阶级抑或拜物教,其实体关系都是经济和生产必需的要素。“那么,就用不着更多的变革,因为我们已经达到‘历史的绝对终点’,从此以后,在世界精神最终获得的秩序内,只有边缘性的调整才能被看到。对黑格尔而言,这样说并不是一个可挑战的历史偶然性问题,而是真实的‘理性的命运’自身。”[10]31对制度主义的中性论而言,“经济决定论”正是经济(现象)终结历史的唯一理论。由于向现象谄媚的解释原则的普遍合法化,不仅经济决定论的意义被歪曲了,而且资本的性质被主观化、表象化、拜物化、荒谬化。然则,“目的性消失了,我们将由各种模式生成。不再有意识形态,只有一些仿象。”而这亦不过意味着,“资本不再属于政治经济学范畴:它操纵作为仿真模式的政治经济学。”[29]其代价是:“像这样的行动,不是在掌握事情,而永远是脱离事情;像这样的知识,不是停留在事情里并忘身于事情里,而永远是在把握另外的事情,并且不是寄身于事情,献身于事情,而毋宁是停留于其自身中。”这是否认本质和现象的差别,“差别毋宁说是事情的界限,界限就是事情终止的地方,或者说,界限就是那种不复是这个事情的东西。”[12]3

四、资本恶与资本命名规范

在资本本质议题上,究竟是“资本的现象学”,还是“资本的精神现象学”?对资产阶级理论工作者而言,颇有争议。对黑格尔来说,答案不言而喻。资本是统一的阶级主体。可见,资本研究是黑格尔精神现象学和马克思政治经济学批判共有的问题域。然而,这一矛盾的全程运动过程究竟是如何实现的了?马克思和黑格尔的回答截然不同,导致旨趣相异的资本命名规范。黑格尔的解释是自我意识的本性决定了矛盾的全程运动,这种矛盾在劳资双方对抗性关系的自我意识与互相承认中达到自为存在。黑格尔的重要贡献体现于对承认概念的交互性的重视。这样,异化同样是被看成为特殊的运动,其主宰者则是资本恶规定,异化在自身运动中完成对于本质的回归。然则分析表明:一旦将黑格尔的“绝对精神的阶级恶”重新设定为资本恶,其关于资本主义形态的界定就显得真实而生动!须知,资本主义从来就不只是一个政治标签或一句空洞的口号,而是从生产生活方式到精神价值理念的有机综合体。

在黑格尔看来,真理即全体,它是运动和进化的,经由一个矛盾斗争的道路。对于“恶”的研究,只能基于本质领域加以推进。这是《资本论》最终选取劳动价值论作为理论工作地基的基本依据。劳动价值论当然包含了对于“恶”的规定。从商品到资本,背后“恶的规定”不过是由抽象劳动演进到简单劳动的历史过程;于是在黑格尔的“矛盾根”旁边,马克思又培植了“历史根”,正是此“历史根”最终瓦解了“哲学根”,乃至走出哲学自我束缚的认识领地。至此作为“绝对精神(商品矛盾)”的资本,成为“恶的化身”,变成了“自为的存在”。它最终实现了将社会生活的一切方面都纳入到资本的自我运动体系中的目标,并且经由这个自我运动轨道,资本把活劳动和社会关系全部变成了服从于自行增殖和自我生成实现需要的社会工具。

资本一名母财,一名资财,形成特殊“矛盾名”:母财-资财。从主体逻辑看,资本即是代表阶级剥削关系的“母财”;从资本的自视的逻辑看,其代表算法统治的财产形式即“资财”。深一步看,这是一范畴本位的表达,以至于资本自诩为“财产一般”,黑格尔以“逻辑二重性”首次识别了它。盖因资本就范畴而论,自然是指示阶级生产关系,这是资本概念的意义内核;若仅以“知识”论(着眼于概念的意义外表),则资本未尝不可直呼为“资财”。是以“母财”(资本作为带来剩余价值的价值)与“资财”(各种资本形态的财产形式或价值)这一对译名,正是对资本认识史的恰当概括,表达了资本分别作为“本质”和“现象”的意义发生。要之,范畴不等于本质,范畴是对存在与意识统一性的规定,并且,“在认识论上,只有‘范畴’才能实现存在与意识的统一。”[30]资本是个矛盾物,必须有相应的矛盾命名法以统一范畴和概念在意义上的分裂,防止彼此抵牾行动造成对矛盾规定的遮蔽。这是资本获得“矛盾名”表达式的根由。那么,严复“母财”译名究竟有怎样的理论价值和意义呢?资本范畴是资本意义的全体表达。所谓母财之“母”,意指资本主义劳动方式与其社会特殊的增殖关系的统一;母财之“财”,则意指资本主义财产关系与其社会特殊的运动形式的统一。是故作为增殖载体的资本和作为运动载体的资本,必须在意义上相互补充,母财和资财的各自形态恰好能够彼此支应和补充,此其一。其二,这种译名实践恰好打破了“资本中性论”的自我意义锁定,直截了当地取消了“资财”是自足和独立的形态诉求,在本相和末相及它们的形态之间,建立对话桥梁,或者干脆说成是形成内在的“批判性认知”⑤。为此,恰当的命名表现方式只能是“范畴(本质)-概念(现象)”。这使得资本好像是个“复名”。其实,资本拥有统一的社会存在形态:母财的本相形态和资财的末相形态。在这里,黑格尔的本质规定同样是发挥了积极的作用,以至于真正的现实性必须落实于统一的历史范畴形态,其将蕴含本质的现象直接称为“现实”。这是社会存在的自我认识过程,也是酝酿实践矛盾规定的全部过程。于是,资本命名规范照应了三种运动原则。

第一,“资本恶”(历史道路规定)向“母财”(社会系统规定)的运动转化。资本绝非超历史的存在,资本运动逻辑如下:(1)当处在资本I时,获得恶的潜质;(2)当处在资本II时,继而获得资本恶的实现;(3)于是,“资本的经济人”是建立在系统观念之上的资本I和资本II的结合,而这就是资本恶的实质。“在‘恶的总体’中,社会现实只是以客体的形式,以现成的结果和事实的形式被直观,而不是主观地把它感知为客观的人类实践。”[31]41资产阶级古典学家正是清楚地看到这一点,才祭起“中性论”旗帜,目的是强调:“就现代化进程中的经济发展而言,资本借助于其效率优势把各种生产要素凝结成一种社会性的生产力,不仅促进了人们‘超过自己自然需要的界限’的普遍勤劳并创造出了‘一个普遍有用性的体系’,而且极大地提高了社会生产力、促进了经济发展,从而为‘人的发展’提供了必不可少的物质基础。”[32]这显然是“非母财”性质的一面,其满足于积极作用与消极作用的阐述,倾向于将资本的“伟大的文明作用”定位于单纯的资本现代化逻辑,而否认资本具有“积累运动本相”⑥。从价值分析看,即是在理论上不遗余力地反对劳动价值论,千方百计地阻止“剩余价值(逻辑)”向“资本积累(逻辑)”运动转化;这样就有了与资本中性有关的各种表述:功能的、效用的以及契约的现象,中性论者将之称为“普世的”理论,在于它们都是和“母”完全无关的“文明使命”。这是对黑格尔的第一次违背。由于这种违背,资本就可以如同商品一样,被视作是“天生的平等派”,所谓“平等地剥削劳动力,是资本的首要的人权”[33]338,所谓“资本是天生的平等派,就是说,它要求把一切生产领域内剥削劳动的条件的平等当作自己的天赋人权。”[33]456正是基于上述信条,为资产阶级意识形态鼓吹或者为其蒙蔽的理论家必然会忘记:“资本是资产阶级社会的支配一切的经济权力。”[3]25然则,“在一种受历史限制的意义上说,对黑格尔的遗产做社会主义的辩护,意味着要密切注意历史过程的客观辩证法:它在非连续性中的连续性以及连续性中的非连续性。黑格尔的见识之所以可以、并且必须要保留,就在于源自对抗的阶级关系的客观连续性。”尽管如此,“在其自己的哲学中,黑格尔赋予理性范畴以一种崭新的——超个体的——含义。”这提示了“黑格尔观点的有限视界”——他的关于“历史三段论的受阶级决定的、非历史的”“矛盾的”结论,亦即“资本的永恒化的社会新陈代谢秩序——必须服从一种激进的批判。”[10]23

第二,“母财”(资本恶本质)向“非母财”(普遍永恒规定)的运动转化。似乎凭借这一点,“只有在资本主义制度下,经济学才发展为一门科学。”然而,“这反映了资本主义所造成的人的真正变形。”[31]63黑格尔将其看作“逻辑学的真理”:所谓逻辑二重性。可见,黑格尔并不将现实同时看作“矛盾的现实”,这有利于将“历史的文明使命”一味地鼓吹为资本的本质。“撇开所有它的神秘化不论,在黑格尔的体系中,‘资本’不仅经常被视为某种物质实体〔像‘资本财产’(capital assets)〕,而且还被视为一种关系。然而,黑格尔将这种关系描述为:(1)绝对逃脱不掉的;(2)一种慈善性的强制;(3)必然为一种超个体的主体支配,鉴于孤立的个人主义的因素——利己主义的个人,而被设想为构成总体化的‘市民社会’的复合体。”但是,“黑格尔的‘同一的主客体’概念是所有这些属性的必然推论。因为,为了控制市民社会的(用他的话说是无限的)离心力,他所能提供的——在从资本的立场设想的制度的限制内——唯一连贯的规定,是通过将一切个人包容在它之下的‘理性的狡诈’实现的虚假中介。作为真实的历史活动的同一的主客体必须实现自身的设计,通过特殊个人自身选择的手段创造——既定的——秩序,并使之永恒化,很难想象,除此之外,还能合理地设想出什么。”[10]47

第三,“普遍永恒资本”(系统职能资本)向“资财”(系统非职能资本)的运动转化。黑格尔之所以具有“普遍永恒的资本”符咒⑦,在于“资本在它自己的界限内——尽管这些界限从更高的角度来看表现为对生产的限制,会由于资本本身的历史发展而变成这种限制——感到自由,没有限制,也就是说,只受自身的限制,只受它自己的生活条件的限制。”黑格尔为此鼓吹“恶无限”向“真无限”的过渡,盖因“资本所打碎的界限,就是对资本的运动、发展和实现的限制。在这里,资本绝不是废除一切界限和一切限制,而只是废除同它不相适应的、对它来说成为限制的那些界限。”[34]41新古典学家执著于把自由竞争当作“真无限”,把垄断当作“恶无限”甚至是“资本恶性质”,无限制地鼓吹恶是善的实现手段,这是对黑格尔的第二次违背。在系统内,资本之所以是“普遍永恒的”,在于平等剥削权的实现;这是一种普遍实现的“资本恶规定”,由此促使理论家要将普遍永恒性说成是“非资本”的统治实现。基于这种要求,资产阶级必须迫使精神现象学尽快转化为“资财现象学”,以彻底抵御另一重转化运动:精神矛盾学——资本矛盾学。其结局是把自由竞争绝对化,而这又无异于是将资本统治本身直接当成了历史的终结:“如果说,在自由竞争的范围内,个人通过单纯追求他们的私人利益而实现公共的利益,或更确切些说,实现普遍的利益,那么,这无非就是说,在资本主义生产的条件下他们的相互压榨,因而他们的相互冲突本身也只不过是发生这种相互作用所依据的条件的再创造。不过,一旦把竞争看作自由个性的所谓绝对形式这种错觉消失了,那么这种情况就证明,竞争的条件,即以资本为基础的生产的条件,已经被人们当作限制而感觉到和考虑到了,因而这些条件已经成为而且越来越成为这样的限制了。断言自由竞争等于生产力发展的终极形式,因而也是人类自由的终极形式,这无非是说资产阶级的统治就是世界历史的终结。”[34]43-44

三种运动原则烛照资本研究对象的三重转化运动:(1)基于生产方式的“资本积累化运动”;(2)基于生产关系的“资本中性化运动”;(3)基于交换关系的“资本现象化”运动。这些被资产者人士统称为“现代化运动”。现代化的全部结局是将“资财”原则上看作独立中性的运动产物,从而是作为了现象学的理性完胜。然则资本的系统统治(小恶)以“善”著称的原因在于其“资源配置的性质”,资本据此可做逆向的变身运动:资财的善性质——资本中性——资财的恶性质。既有致富手段(资),又有致富结果(财),由于宣扬恶始终由善主导,资财获得“无限制的自由内涵”,包括财产、资产、资金、市场、买卖甚至包括领土在内的一系列复杂的资本的经济社会现象。归根结底,“资财”一词是指“自由”,是抽离了资本剥削的本质,掩盖自身特殊的阶级质料规定,而又以“科学的解释”著称于世。资财以形式主义线条的证明不断引导出越来越多的“科学的东西”,作为一种真正的幻象和拜物教的景观,俨然以统治内容的一个宿命的并自我熟知的决定者和处理者自居。资财好似纯粹的思想规定和实体内容——如主体、客体、原因、结果、过程、运动和构造,正是这种普遍性编织了新的现象神秘。鉴于此,马克思断然指出:决不能把使用价值看作资本家的直接目的,追求剩余价值才是其绝对目的。

马克思-黑格尔工作路径从使用价值和价值的区分是以真正启航了,它最终预料了现象废墟的世界降临,并且已经预先设定了“批判的武器”——人(精神)的异化。由于异化不是单纯被想象的东西,不是停留在表象领域,它作为现实的东西决不是“绝对的必然性”,而是“历史的必然性”。对于劳动的剥削必定基于主奴关系的全面瓦解而终止,一切关于劳动的鬼话——逻辑和辩证法的修辞,亦将随同资本意识形态的历史消亡而消亡。资本由劳动观照,是撤除“迷雾”的观照;对资本而言,“如果没有雇佣劳动、价值、货币、价格等等,它就什么也不是。”[35]资本恶说到底是基于实践的阶级斗争,从而,资本命名必然意指资本与劳动斗争的在场性:资本一方面对于劳动的吮吸,另一方面对于劳动的排斥。资产阶级理论家固然偏好于“非生产”工作本位的现象描绘,意图将资本同时描绘成“非资本”,但不能须臾离开资本的“生产性”。这导致资本命名必然是阶级的“共构”,是阶级运动写照,是占统治地位的资本阶级的公共语言。

五、马克思关于资本一般及其历史扬弃的学说原理对中国特色社会主义政治经济学理论研究的启示

如何激活资本的“历史文明面”,克服该种生产方式的内在矛盾痼疾,结束其“统治使命”,始终是马克思主义政治经济学必须予以科学作答的重大理论问题。中国特色社会主义必须运用这一马克思主义工具,解决实际问题。此外,这一理论作答因应着新时代社会主要矛盾转化和国民经济发展新格局的形势要求。为此,必须越出“许多资本”的市场竞争理论来研究中国资本问题,学理化地提升对新时代中国特色社会主义经济思想的理性思考,并对其与马克思主义政治经济学基本理论体系关系机理予以理论化。所谓“资本一般”的原理,所指对象并不是一成不变的死物,而是主体辩证法的自我变革的对象规定性。须知,马克思没有从“逻辑开端”问题入手:他既没有将商品视为局部知识,也没有把“商品-资本”历史路线视作线性或进化式的,而视为由劳动所建构的一种准客观性质的理论和实践。

资本立足对雇佣劳动的系统化统治,既是压迫主体意义的财产一般规定的“母财”,又是实现各个主体财富之梦的“资财”,从而成就自身认识的“历史一般”;而说到底,主体逻辑不过指示立足实践、立足历史的“主体反抗行动”,这样就有了走出算法统治的坚实主体行为能力和社会阶级动力。然则为了达成对资本研究机理的深入理解,在新时代际遇下仍必须遵循马克思的逻辑。从《<政治经济学批判>导言》来看政治经济学批判的逻辑形成,则马克思的范畴生产机理在这里表现得非常突出和完整。由图4所示,《导言》初步确定“主体逻辑I-主体逻辑II”发展路径结构。为此,第一节书写历史生产总对象,确立“历史-本质”的研究路向,是为主体逻辑的理论出场;第二节据此展开工作批判,对资产阶级生产四段论法及个别、特殊、一般的黑格尔逻辑进行梳理,在提炼合理价值的基础上,说明其内在的理论庸俗;第三节定格完整的范畴工作法,将以劳动二重性为中心规定的劳动价值论进一步确定为认识论工具,锁定“历史-本质(范畴)-主体机制(经济机制)”这一研究讲述体例;第四节总揽历史和逻辑相统一,探究资本逻辑的形成史及其发展与扬弃路径的自然历史过程。

图4算法统治的历史时空

有了这些基础,我们能够很清楚地了解到资本是如何历史捕捉它的章鱼猎物的;一句话,劳动力商品不过是“章鱼工人”,为了追逐与资本(母财)的唯一交配权,劳动者必须使自己成为剩余价值的生产者,即以“劳力”对接“算力”的雇佣劳动。于是,资本本身作为“货币→资本”,乃是确立财产统治形式的历史时间态;接续的资本主义土地所有制(统治形式是“工资→地租”)则确立空间逻辑;至此,统治的交接棒最终交到了雇佣劳动者的手中,劳动者必须甘愿被剥削,接受资本逻辑的历史时空的双重统治,——尽管如此,此时所完成的也仅仅是阶级化的组织规定。在接下来的阶级化的秩序形成中,国家的资产阶级形式的功能仅在于实现“身份”与“财产”的合而为一,以统一全部的所有制形式。可见,在对外贸易发展阶段,必须引入“所有制形式-制度-贸易”的经济工作原理,以便于将所有制形式具体化为由各方主体所接纳的规则形式;最后,一个完整的系统立体的之于主体的经济统治的世界秩序开始形成,它借助资本的各种组织的样态进行自我扩张,又自我瓦解,而无产阶级的斗争行动则从中直接提供了共产主义的批判武器。

在目前,囿于社会主义市场经济的实践需求,人们寄希望于把资本的一般性(普适逻辑)和社会主义制度下资本的特殊性(特殊逻辑)结合起来,而较少提及公有资本的主导性及其与非公有资本的协同性,尤其在理论层面是如此。这是忘记资本是母财的化身术,忘记这才是真正的财产一般,而并非所谓对财富具有社会增进机制的中性的生产要素或资财。事实真相是,母财(实体关系)从来是资本的历史本质规定,资财(经济形式)则作为其统治表象。“问题不在于是否承认社会主义剩余,而在于如何承认。何谓资本命名规范?乃实体-形态也。故此,‘母财-资财’是针对‘生产力-生产关系’乃至‘资本I-资本II’表达式意蕴的资本命名,必须根据这个原则确认‘社会主义母财-资财’的所有制本位表达。”[36]可见为了准确把握历史生产对象,唯物史观在运动构造上不仅理解为“生产力-生产关系”,也应理解为“劳动-阶级”;如此,从理论上解决了我国经济发展过程中出现的资本如何与“权力”脱钩的问题,盖因“以人民为中心”的生产目的理性使然,盖因资本政策将历经肯定、否定和消灭的历史发展阶段,盖因资本的逐利本性和扩张本性只有归结到与主体逻辑的对立层面才能深刻理解它的性质。

社会主义劳动归根结底在于主体劳动的历史复归,——所谓主体不是工具、不是工具意义的劳动器官。对中国特色社会主义业已确立的对象而言,其绝不像黑格尔说的那样,是精神(理念)对市民关系及异化关系的统领;与之相反,而是对劳动过程文明规划道路与系统的关切,如上指出,其间充满主体抗争的行动规定。然则,社会主义劳动体是“人本位”的主体逻辑之工作表达与发展指向,社会主义共同体的根本宗旨乃“为人民服务”,实现主体版的重建个人所有制。在某种意义上,劳动不可消灭,只能重建;若欲实现对阶级社会的走出,必须扬弃操作意义的劳动,消灭劳动的异化形式。须知,主体逻辑是阶级关系的始源,算法统治是统治阶级维持统治地位的手段升级与工具。黑格尔仅仅将之视作纯粹思维活动,其主奴辩证法根本上是维护阶级统治的逻辑学;是故主观上鼓吹主客同一,而客观的结果是拒绝承认阶级对立与阶级矛盾。这导致黑格尔混淆精神和物质、混淆逻辑和历史运动、混淆主体逻辑和资本逻辑,沉迷于物象化的景观想象学。主体的噩梦为黑格尔的逻辑学谬误所“惊醒”!在当下场域内,它恰当地提示我们:主体性意味着劳动审美,意味着对工具化劳作活动的全面拒绝,意味着对主体被统治、被剥削的社会拒绝。由此,它同样预示“数字化的雇佣工人”和“单性化的发展向度”将被终止⑧。

中国特色社会主义政治经济学具有内在的历史逻辑与理论逻辑,应当依据马克思主义基本原理将其及时整理出来,用以支持中国道路的资本研究。然则突出党对经济工作的集中统一领导,在于贯彻主体逻辑,弱化资本逻辑发挥作用的社会势能。这提示我们:历史逻辑、理论逻辑、现实逻辑必须实现统一,并且唯有深刻把握理论逻辑乃至历史逻辑,才能同样深刻理解现实逻辑,洞察公有制领导私有制的社会主义市场经济活动机理,观照资本的生产特性和经济行为规律,有效阻遏资本的野蛮生长。须知,社会主义制度下的资本健康发展乃是一个“合社会主义发展理性”的制度安排问题,绝不是体制性的结构乃至于运行机制的技术性问题。主体关系延绵不断,铸就主体反抗,成就前进航程中的历史规律。是以既要客观认识到社会主义工作场域内资本问题的异常复杂性,也要时刻保持清醒的理论头脑,以科学世界观和方法论指导我们的决策,同时增强自身的理论判断力。我们要时刻坚持主体认识观和为人民服务的社会主义建设宗旨,坚决彻底地把“资本的剥削特征”关在笼子里,限制于可控范围之内,充分利用资本的资源配置和发展生产力的强大功能,使它成为“社会主义现代化强国之资”“人民之财”,为社会主义共同富裕提供强大的物质支撑。

注释

①须知,“黑格尔以著名的主人和奴隶的辩证法开始了自我意识的辩证法。包含在这个辩证法中的矛盾是:人们为了得到承认而斗争,因为只有通过这种方式,他们才能获得圆满。”(查尔斯·泰勒:《黑格尔》,张国清等译,译林出版社2002年版,第234页)

②“资本决不是简单的关系,而是一种过程,资本在这个过程的各种不同的要素上始终是资本。”(《马克思恩格斯全集》第30卷,人民出版社1995年版,第214页)

③借助第二重否定,中性论的内涵有了新发展:以现象及其变动为唯一标准;这就将理论现象学的“矛盾假设”以及实用现象学的“物性假设”,彻底过渡到能够进行自我科学编织的“人性假设”理性发展阶段。

④对此,黑格尔一针见血地指出:“在数学知识里,审查考核是在事实以外的一种行动;由于这种行动是事实以外的,真正的事实就被它改变了。尽管在进行审核时所使用的工具,以及作图和证明都包含着真命题,但我们仍然应该说内容是虚假的。”(黑格尔:《精神现象学》上卷,贺麟等译,商务印书馆2017年版,第31页)总之,“黑格尔对于数学的批判主要表现在三个方面。首先,知识成为真理的前提就是必然性,必然性说的其实是知识的理由、根据和知识的运动。数学知识由于完全外在于事实本身而缺乏真理本身所必需的必然性。其次,数是一种完全不动的、僵死的、漠不相关的规定性,在这里,一切运动和关系都已经消失,它已经拆断了通往情欲的生动表现、具体生活和其他一切感性生活的桥梁。最后,数学思维表现在政治社会领域,就是有用性即真理,真理性也即确定性。”(王志宏:《黑格尔<精神现象学>对于数学的批判》,《云南大学学报(社会科学版)》2009年第2期)

⑤“母财”当然是整全意义的资本表达。它指示:性相一如是理解任何社会存在概念的基础。与西方传教士用“资本”来翻译“capital”不同(另一说是日译),严复先生别具一格地选用“母财”来对译之,内中藏有深意;其并不排斥“母财-资财”意义构造,相反,他只是强调“capital(资本)和profit/interest(利润)是一组意义上相互指涉的概念术语,任何一方的缺失都会导致另一方意义的缺损。”(王会伟:《符际翻译再思考——以严复翻译实践为例》,《上海理工大学学报(社会科学版)》2019年第2期)

⑥“马克思并没有笼统地拒斥物质利益,而是认为需要区分这种物质利益是有产者的物质利益还是人民的物质利益。问题不在于人民的物质利益,而在于有产者的物质利益是恶的物质利益,它以物牺牲人的存在为前提,因此问题就在于国家应该如何对待有产者的物质利益。”(王代月、王亚宁:《从“狮子”到“政治狮皮”:马克思早期政治批判的唯物主义转向探析》,《山东社会科学》2022年第5期)

⑦“这就是马克思不得不与黑格尔分手之处,因为他并不把资本视为历史过程中的一种难以改变的终极,而是视为一种动态的运动,这种运动即使有其明显的不可抗拒的全球扩张逻辑,也应该看成是暂时的。”(梅扎罗斯:《超越资本——关于一种过渡理论》(上),郑一明等译,中国人民大学出版社2003年版,第24页)

⑧马克思纠正黑格尔错误的方式不是将思维结构完全变为对应的历史结构,乃是使历史结构和它的思维结构依照固有的方式予以统一,也就创造了历史科学和思维科学的巧妙结合。说到底,马克思对黑格尔逻辑学的扬弃在于其彻底拨开物象化的迷雾,以“主客二分”的阶级实践识别了主客体矛盾,而这恰恰是主体发展的历史动因。

参考文献

[1]普殊同.时间、劳动与社会统治:马克思的批判理论再阐释[M].康凌,译.北京:北京大学出版社,2019.

[2]马克思.1844年经济学哲学手稿[M].北京:人民出版社,2000.

[3]马克思恩格斯选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1995.

[4]陈伟.资本的逻辑与概念的逻辑——马克思《大纲》与黑格尔《小逻辑》关系的一种新解读[J].学术研究,2020(6):10-16.

[5]白刚.从“概念辩证法”到“资本辩证法”——马克思对黑格尔辩证法的扬弃[J].江海学刊,2009(2):50-56.

[6]马克思恩格斯文集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2009:205-206.

[7]袁蓓.辩证法与主体:马克思和青年卢卡奇论黑格尔[J].哲学研究,2020(3):42-51.

[8]黑格尔.小逻辑[M].贺麟,译.北京:商务印书馆,2017.

[9]查尔斯·泰勒.黑格尔[M].张国清,等译.南京:译林出版社,2002:336-337.

[10]梅扎罗斯.超越资本——关于一种过渡理论(上)[M].郑一明等,译.北京:中国人民大学出版社,2003.

[11]韩立新.论青年马克思的黑格尔转向[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2015(4):87-95.

[12]黑格尔.精神现象学(上卷)[M].贺麟,等译.北京:商务印书馆,2017.

[13]许光伟.抽象和具体的辩证法意蕴——再论《资本论》的研究方法与叙述方法及其时代意义[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2019(4):6-17.

[14]陈飞.资本的两种无限性及其哲学启示——基于《逻辑学》解读《资本论》的一条路径[J].中国地质大学学报(社会科学版),2022(1):1-9.

[15]刘珍英.从黑格尔逻辑学到《资本论》的逻辑[J].当代经济研究,2014(5):12-18.

[16]白旭.黑格尔辩证法的三重基本构件——基于辩证法的否定性视角[J].北方论丛,2017(2):115-119.

[17]罗伯特·阿尔布瑞顿.政治经济学中的辩证法与解构[M].李彬彬,译.北京:北京师范大学出版社,2018:74.

[18]卢卡奇.历史与阶级意识[M].杜章智,等译.北京:商务印书馆,2017:69.

[19]张一兵.回到马克思——经济学语境中的哲学话语(第三版)[M].南京:江苏人民出版社,2014.

[20]马克思恩格斯全集(第34卷)[M].北京:人民出版社,2008:182.

[21]内田弘.新版《政治经济学批判大纲》的研究[M].王青,等译.北京:北京师范大学出版社,2011:421-422.

[22]倪梁康.纯粹的与不纯粹的现象学[J].学术月刊,2007(1):35-37.

[23]夏少光.消除现代社会的苦恼与超越黑格尔——对马克思贫困理论的一种解读[J].马克思主义研究,2018(11):114-124.

[24]马克思恩格斯选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1995:216.

[25]许光伟.保卫《资本论》——经济形态社会理论大纲(修订版)[M].北京:社会科学文献出版社,2017:225.

[26]何干强.论《资本论》对资产阶级经济学的批判及其现实指导价值[J].当代经济研究,2022(2):22-51.

[27]刘牧,任会林.价值现象学视野中的新制度经济学[J].经济经纬,2010(1):4-7.

[28]许光伟.废墟中的景观:新制度主义批判[J].河北经贸大学学报,2015(2):24-28.

[29]波德里亚.象征交换与死亡[M].车槿山,译.南京:译林出版社,2006:3.

[30]许光伟.《资本论》有机构成历史研究的若干基本问题——阶级与拜物教经济学原理之一[J].政治经济学研究,2021(4):29-42.

[31]科西克.具体的辩证法——关于人与世界问题的研究[M].刘玉贤,译.哈尔滨:黑龙江大学出版社,2015.

[32]胡怀国.马克思论资本的“伟大的文明作用”及其历史使命[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2022(3):257-264.

[33]马克思恩格斯全集(第44卷)[M].北京:人民出版社,2001.

[34]马克思恩格斯全集(第31卷)[M].北京:人民出版社,1998.

[35]马克思恩格斯文集(第8卷)[M].北京:人民出版社,2009:24.

[36]许光伟,胡璇,王帅.唯物史观原理与经济的社会形态理论研究——基于《资本论》的考证[J].当代经济研究,2022(7):15-33.

河北经贸大学学报

(录用定稿)网络首发时间:2022-12-30 17:06:01

刊于2023年第一期

转自中国知网

kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx

Discussion on Subject Logic,Algorithm Domination and Capital Naming——On Marx’sSublation of Hegel’s Logic

XU Guangwei,HU Xuan

(School of Economics,Jiangxi University of Finance and Economics,Nanchang Jiangxi 330013, China)

Abstract:On the issue of capital research, Marx reconstructed Hegel's spiritual subject with historical subject, leading to the topic of civilization planning in the labor process. In view of the research on Hegel's logic duality path, Marx constructed the labor duality with historical particularity, started the structural proposition that the main line presided over the capital naming norms, and triggered the criticism on the working principle of the algorithm. The bourgeois theory follows the road of theoretical phenomenology, practical phenomenology, mathematical phenomenology and landscape phenomenology, and operates the reality of objects with universal value logic. As a result, human beings have entered the stage of economic mystery. The unification of subject logic (quality) and algorithm rule (quantity) is realized by the category of capital. This gives great theoretical enlightenment to the study of socialist political economy capital with Chinese characteristics, we must use a powerful thinking tool that integrates historical logic, theoretical logic and realistic logic, while fully developing the subject logic, we should give better play to the socialist economic potential of capital within the socialist framework of public ownership.

Key Words:Marx;Hegel;subject logic;capital logic;algorithm domination;capital;assets;political economy of socialism with Chinese characteristics

*收稿日期:2022-03-23

基金项目:江西省高校人文社会科学研究项目“以马克思主义经济学支持社会主义现代化的理论与实践研究”(JJ21119)

作者简介:许光伟(1971-),男,安徽滁州人,江西财经大学教授,博士,博士生导师;胡璇(1989-),女,湖北武穴人,江西财经大学博士研究生。

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

188金宝搏体育官网 SZHGH.COM

粤公网安备44030002003979号

粤公网安备44030002003979号